陸屋根から発生する雨漏りの原因とは?浸水リスクが高い場所や修理方法・雨漏りを防ぐ対策方法

陸屋根(ろくやね・りくやね)はほとんど傾斜のない屋根の形状を指し、なじみ深い呼び名としては「屋上」とも呼ばれます。

以前は病院やビルに採用されるイメージが強かったですが、最近では一般的な住宅の屋根にも選ばれることも増えてきています!

家庭菜園や洗濯物干し、様々な生活スペースとして活用できる事が陸屋根の大きな魅力です。

しかし、その一方で陸屋根はその特殊な形状から、雨漏りが発生しやすい屋根とも言われています。

そこで、この記事では陸屋根の特徴をはじめ雨漏りリスクが高い理由、その原因や修理・メンテナンス方法まで詳しい情報を解説いたします。

また、雨漏り調査の方法までご紹介いたしますので、ぜひご覧ください!

以前は病院やビルに採用されるイメージが強かったですが、最近では一般的な住宅の屋根にも選ばれることも増えてきています!

家庭菜園や洗濯物干し、様々な生活スペースとして活用できる事が陸屋根の大きな魅力です。

しかし、その一方で陸屋根はその特殊な形状から、雨漏りが発生しやすい屋根とも言われています。

そこで、この記事では陸屋根の特徴をはじめ雨漏りリスクが高い理由、その原因や修理・メンテナンス方法まで詳しい情報を解説いたします。

また、雨漏り調査の方法までご紹介いたしますので、ぜひご覧ください!

目次 【表示】 【非表示】

- 〇陸屋根とは?特徴と雨漏りしやすい理由

- -陸屋根が雨漏りしやすい理由とは?

- 〇陸屋根から雨漏りが発生する原因とは?

- -①防水層の劣化・損傷

- -②排水口(ドレン)の損傷・詰まり

- -③笠木の不具合

- -④サッシ廻りのシーリングの劣化

- 〇陸屋根の雨漏り修理方法について

- -①防水層の補修

- -②防水工事

- -③改修用ドレン設置工事

- -④笠木の修理

- 〇防水工事の種類について

- -ウレタン防水

- -FRP防水

- -シート防水

- -アスファルト防水

- 〇陸屋根の雨漏りを防ぐ対策方法とは?

- -定期的な点検

- -排水口(ドレン)の清掃

- -シーリングのメンテナンス

- 〇雨漏りの調査方法について

- -①目視調査

- -②散水調査(漏水テスト)

- -③赤外線サーモグラフィー調査

- 〇まとめ

陸屋根とは?特徴と雨漏りしやすい理由

陸屋根(ろくやね・りくやね)は勾配がほとんどない平坦な形状を持つ屋根の事を指し、ビルや病院の屋根として広く使用されています。

陸屋根の一番のメリットと言えるのが、やはりスペースを有効活用できる事です!

日当たりがよい屋上スペースは家庭菜園や洗濯物干し、太陽光発電パネルの設置場所として様々な用途で利用できます!

また、近年ではシンプルな外観が好まれることもあり、そのデザイン性も評価されて一般的な住宅に採用されることも増えてきています。

陸屋根の一番のメリットと言えるのが、やはりスペースを有効活用できる事です!

日当たりがよい屋上スペースは家庭菜園や洗濯物干し、太陽光発電パネルの設置場所として様々な用途で利用できます!

また、近年ではシンプルな外観が好まれることもあり、そのデザイン性も評価されて一般的な住宅に採用されることも増えてきています。

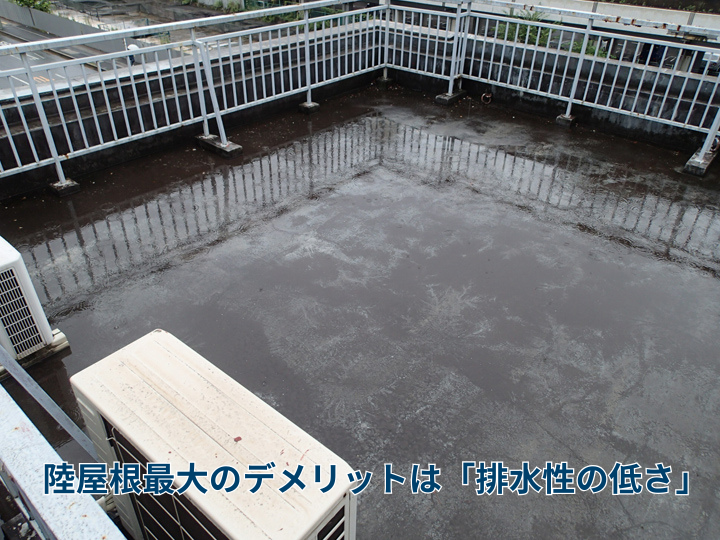

陸屋根が雨漏りしやすい理由とは?

しかし、その一方で陸屋根は一般的な屋根形状と比較して雨漏りが生じやすいと言われています。

大きな要因となっているのが、陸屋根の排水性能の低さです!

傾斜がほとんどないことで雨水がスムーズに流れず、屋上に水が溜まりやすくなります。

床面に施されている防水層によって雨水は防がれますが、劣化や損傷による防水性の低下は雨水の直接的な原因となってしまいます。

また、床面に限らず、排水口(ドレン)やパラペットに設置された笠木、窓部のシーリングなども雨漏りリスクが高い場所です。

排水性の悪さと併せ、雨漏りを引き起こす原因箇所が多い事も陸屋根の雨漏りリスクが高いと言われる理由の一つです。

大きな要因となっているのが、陸屋根の排水性能の低さです!

傾斜がほとんどないことで雨水がスムーズに流れず、屋上に水が溜まりやすくなります。

床面に施されている防水層によって雨水は防がれますが、劣化や損傷による防水性の低下は雨水の直接的な原因となってしまいます。

また、床面に限らず、排水口(ドレン)やパラペットに設置された笠木、窓部のシーリングなども雨漏りリスクが高い場所です。

排水性の悪さと併せ、雨漏りを引き起こす原因箇所が多い事も陸屋根の雨漏りリスクが高いと言われる理由の一つです。

陸屋根から雨漏りが発生する原因とは?

それでは、次に陸屋根から雨漏りが発生するよくある原因について詳しくご紹介いたします。

①防水層の劣化・損傷

防水工事によって陸屋根の床面に施される「防水層」は、陸屋根からの雨漏りを防ぐ要とも言える存在です!

しかし、経年によって劣化が進行し、その防水性能も徐々に低下してしまいます。

防水層の劣化は、陸屋根から発生する雨漏りの大きな要因となります。

床面の変色・色あせ。ひび割れ・捲れなどの症状は、防水層が劣化しているサインです!

適切な時期に防水工事を行う事が大切となります。

しかし、経年によって劣化が進行し、その防水性能も徐々に低下してしまいます。

防水層の劣化は、陸屋根から発生する雨漏りの大きな要因となります。

床面の変色・色あせ。ひび割れ・捲れなどの症状は、防水層が劣化しているサインです!

適切な時期に防水工事を行う事が大切となります。

②排水口(ドレン)の損傷・詰まり

屋上に設置された排水口(ドレン)は、屋上に降った雨水を適切に排水する役割を担っています。

しかし、この排水口も雨漏り被害を招くリスクの一つと言えます。

排水口の破損は予期せぬ場所へ雨水が流れてしまう事を招き、構造部への浸水を招く可能性があります。

また、陸屋根は排水は排水口(ドレン)に依存しているため、落ち葉やごみなどで一度詰まってしまえば雨水の滞留を引き起こします。

そうした状態は防水層の劣化に繋がり、間接的に雨漏りリスクを高める要因となりますので注意しましょう。

しかし、この排水口も雨漏り被害を招くリスクの一つと言えます。

排水口の破損は予期せぬ場所へ雨水が流れてしまう事を招き、構造部への浸水を招く可能性があります。

また、陸屋根は排水は排水口(ドレン)に依存しているため、落ち葉やごみなどで一度詰まってしまえば雨水の滞留を引き起こします。

そうした状態は防水層の劣化に繋がり、間接的に雨漏りリスクを高める要因となりますので注意しましょう。

③笠木の不具合

陸屋根の四方を囲む立ち上がり壁をパラペットと呼び、笠木はその上部に設置された仕上げ材を指します。

笠木はパラペットを紫外線や雨風から保護する役割を担う重要な部材ですが、それ故に劣化が進行しやすい場所でもあります。

笠木同士の合わさり部に施されたシーリングの劣化や、笠木自体の腐食による穴あきは雨漏りを招くリスクです!

陸屋根の雨もりと言えば防水層の劣化をイメージしがちですが、笠木を原因とした雨漏り被害も意外に多いため注意が必要です。

笠木はパラペットを紫外線や雨風から保護する役割を担う重要な部材ですが、それ故に劣化が進行しやすい場所でもあります。

笠木同士の合わさり部に施されたシーリングの劣化や、笠木自体の腐食による穴あきは雨漏りを招くリスクです!

陸屋根の雨もりと言えば防水層の劣化をイメージしがちですが、笠木を原因とした雨漏り被害も意外に多いため注意が必要です。

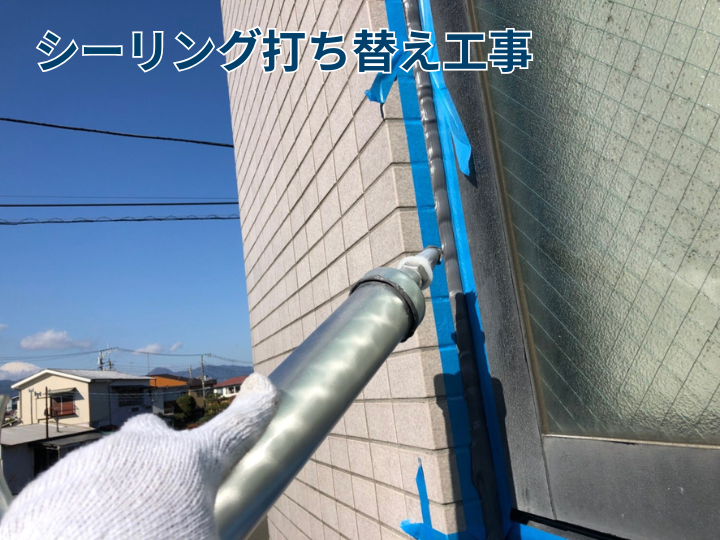

④サッシ廻りのシーリングの劣化

陸屋根に設置された窓や扉のサッシ周りには、防水のためのシーリング材が施されています。

シーリング材は経年とともにひび割れや破断を起こし、そうした隙間は雨水の浸水経路となります。

シーリング材は経年とともにひび割れや破断を起こし、そうした隙間は雨水の浸水経路となります。

陸屋根の雨漏り修理方法について

それでは、実際に陸屋根で雨漏りが発生した場合、どの様な修理が必要となるのでしょうか。

次に、陸屋根で雨漏りが発生した場合に行われる修理方法について、それぞれご紹介いたします。

次に、陸屋根で雨漏りが発生した場合に行われる修理方法について、それぞれご紹介いたします。

①防水層の補修

防水層の損傷が部分的である場合には、その部分の補修のみで対応できる可能性があります。

補修材を使用して損傷部分の補修を行う事で、防水性を回復させることが出来ます。

ただし、劣化によって部分的に損傷しているケースでは、多くの場合において全体的に防水層が劣化しています。

将来的に別の場所で浸水被害が生じるリスクも高いため、全体的な防水工事を行う事をおすすめいたします。

補修材を使用して損傷部分の補修を行う事で、防水性を回復させることが出来ます。

ただし、劣化によって部分的に損傷しているケースでは、多くの場合において全体的に防水層が劣化しています。

将来的に別の場所で浸水被害が生じるリスクも高いため、全体的な防水工事を行う事をおすすめいたします。

②防水工事

広範囲で防水層の劣化が進行している場合、全面的な防水工事が必要となります。

陸屋根全体の防水性を大きく回復し、さらに景観も整えることが可能です。

ただし、一口に防水工事と言っても、その種類は「ウレタン防水」「FRP防水」「シート防水」など様々です。

施工箇所の面積や状態により、最適な施工方法の種類は変わってきますので注意が必要です。

陸屋根全体の防水性を大きく回復し、さらに景観も整えることが可能です。

ただし、一口に防水工事と言っても、その種類は「ウレタン防水」「FRP防水」「シート防水」など様々です。

施工箇所の面積や状態により、最適な施工方法の種類は変わってきますので注意が必要です。

③改修用ドレン設置工事

改修用ドレンは、既存の排水口(ドレン)の上に被せる様に設置する部材です。

損傷や経年劣化を原因とした排水不良を解決し、排水性を回復させることが出来ます。

設置部は鉛製の柔らかい素材で作られ、ゴムハンマーなどで圧着、設置後には防水処理が施されます。

損傷や経年劣化を原因とした排水不良を解決し、排水性を回復させることが出来ます。

設置部は鉛製の柔らかい素材で作られ、ゴムハンマーなどで圧着、設置後には防水処理が施されます。

④笠木の修理

笠木から雨漏りが発生している場合、軽微であれば補修材を使用した補修も可能です。

しかし、状態によっては以下の修理が必要になることもあります。

しかし、状態によっては以下の修理が必要になることもあります。

笠木カバー工法

笠木カバー工法は、既存の笠木(通常は鉄製)を残したままその上から新しい笠木を重ねて仕上げる施工方法です。

下地の交換を行わないため、費用や工期を抑えることが出来ます。

一方、下地が著しく腐食している場合には採用する事はできません。

そのような場合、後述の笠木葺き替え工事が必要となります。

下地の交換を行わないため、費用や工期を抑えることが出来ます。

一方、下地が著しく腐食している場合には採用する事はできません。

そのような場合、後述の笠木葺き替え工事が必要となります。

笠木交換工事

笠木交換工事は、既存の笠木を撤去して新しい笠木を設置する方法です。

浸水被害とあわせ、下地の腐食や構造的な問題を一度に解決する事が出来ます。

ただし、工事規模に比例して、工期や工事費用はカバー工法よりも大きくなりますので注意が必要です。

浸水被害とあわせ、下地の腐食や構造的な問題を一度に解決する事が出来ます。

ただし、工事規模に比例して、工期や工事費用はカバー工法よりも大きくなりますので注意が必要です。

防水工事の種類について

前述の通り、防水工事はその工法の種類によって特徴が大きく異なり、最適な施工箇所も変わってきます。

防水工事の種類やメリット・デメリット、適した施工箇所について詳しく解説いたします。

防水工事の種類やメリット・デメリット、適した施工箇所について詳しく解説いたします。

ウレタン防水

| ウレタン防水 | 特徴 |

|---|---|

| メリット | 対応可能な施工業者が多く、複雑な施工箇所に対応できる |

| デメリット | 工期が長くなりがち |

| 耐用年数の目安 | 10~14年 |

ウレタン防水はウレタン樹脂を用いた防水工法で、防水工事の中でも最も多く採用されている工事方法です!

液体のウレタン樹脂を塗布し、硬化させて防水層を形成します。

この工法は塗料によって防水層が形成されることが特徴で、特に複雑な形状にも柔軟に対応できる事が大きなメリットです。

一方、塗膜の乾燥時間が必要であるため、工期が長くなりがちな点に注意が必要です!

液体のウレタン樹脂を塗布し、硬化させて防水層を形成します。

この工法は塗料によって防水層が形成されることが特徴で、特に複雑な形状にも柔軟に対応できる事が大きなメリットです。

一方、塗膜の乾燥時間が必要であるため、工期が長くなりがちな点に注意が必要です!

FRP防水

| FRP防水 | 特徴 |

|---|---|

| メリット | 耐衝撃性・耐久性に優れる |

| デメリット | 防水層の弾性や伸縮性が乏しい |

| 耐用年数の目安 | 12~20年 |

FRP防水(Fiber Reinforced Plastic 防水)は、ガラス繊維(ファイバー)を強化材として使用したプラスチック製の防水工法です。

ガラス繊維のマットに特殊な樹脂(通常はポリエステル樹脂やエポキシ樹脂)を浸透させて防水層を形成します。

耐久性・耐衝撃性に優れている事が特徴的で、駐車場などにも採用される施工方法です!

一方、形成される防水層は固く弾性・伸縮性は乏しい点には注意が必要です。

軋みが生じやすい木造住宅、広い面積を持つ施工箇所には適していません。

ガラス繊維のマットに特殊な樹脂(通常はポリエステル樹脂やエポキシ樹脂)を浸透させて防水層を形成します。

耐久性・耐衝撃性に優れている事が特徴的で、駐車場などにも採用される施工方法です!

一方、形成される防水層は固く弾性・伸縮性は乏しい点には注意が必要です。

軋みが生じやすい木造住宅、広い面積を持つ施工箇所には適していません。

シート防水

| シート防水 | 特徴 |

|---|---|

| メリット | 工期が短く広面積の施工箇所に適している |

| デメリット | 複雑な形状や凹凸がある施工箇所に適していない |

| 耐用年数の目安 | 10~15年 |

シート防水は、防水シートを敷設して防水層を形成する工法です。

合成ゴムや合成樹脂を主原料とした防水シートを使用することで、高い防水性を発揮します。

また、シート防水はウレタン防水の様に塗膜の塗布・乾燥を必要としないため、施工が早いことも大きな魅力です。

特に、広い面積を持つ陸屋根の施工に適しています。

ただし、シートを敷設していく関係上、複雑な形状や凹凸が大きい施工箇所には不向きです。

合成ゴムや合成樹脂を主原料とした防水シートを使用することで、高い防水性を発揮します。

また、シート防水はウレタン防水の様に塗膜の塗布・乾燥を必要としないため、施工が早いことも大きな魅力です。

特に、広い面積を持つ陸屋根の施工に適しています。

ただし、シートを敷設していく関係上、複雑な形状や凹凸が大きい施工箇所には不向きです。

アスファルト防水

| アスファルト防水 | 特徴 |

|---|---|

| メリット | 耐久性に優れ、歴史が長く実績が豊富で安心 |

| デメリット | 工事方法によって異臭や火災リスクがある |

| 耐用年数の目安 | 15~25年 |

アスファルト防水はアスファルトと特殊な防水シートを使用して防水層を形成する方法で、「常温工法」「トーチ工法」「熱工法」などの種類があります。

非常に長い歴史を持つ防水工法であり、それに裏打ちされた高い防水性を発揮してくれます。

また、耐久性にも優れており、他の防水工法と比較して耐用年数も長期です。

ただし、工法によってはアスファルトを溶かす際の異臭や火災のリスクもあります。

そのため、一般的な住宅に採用されることは稀で、多くの場合は大型建造物で施工されます。

非常に長い歴史を持つ防水工法であり、それに裏打ちされた高い防水性を発揮してくれます。

また、耐久性にも優れており、他の防水工法と比較して耐用年数も長期です。

ただし、工法によってはアスファルトを溶かす際の異臭や火災のリスクもあります。

そのため、一般的な住宅に採用されることは稀で、多くの場合は大型建造物で施工されます。

陸屋根の雨漏りを防ぐ対策方法とは?

陸屋根のメンテナンス箇所と言えば、どうしても「防水工事」に目が行きがちですよね。

しかし、前述の通り陸屋根の雨漏り発生要因は防水層の劣化だけに限らず、実際には様々な要因があります。

それでは、陸屋根の雨漏りを防ぐためには、どの様な対策・メンテナンスを行っていけばよいのでしょうか。

それぞれ、詳しくご紹介いたします。

しかし、前述の通り陸屋根の雨漏り発生要因は防水層の劣化だけに限らず、実際には様々な要因があります。

それでは、陸屋根の雨漏りを防ぐためには、どの様な対策・メンテナンスを行っていけばよいのでしょうか。

それぞれ、詳しくご紹介いたします。

定期的な点検

一般的な屋根形状の場合、ご自身で屋根に上がるのは非常に困難ですよね。

そうした中、陸屋根の隠れたメリットと言えるのが、ご自身で屋根の点検を行う事が出来ることです!

防水層の点検を行う際は、以下の様な症状に注意しましょう。

そうした中、陸屋根の隠れたメリットと言えるのが、ご自身で屋根の点検を行う事が出来ることです!

防水層の点検を行う際は、以下の様な症状に注意しましょう。

| 床面の異常 | 色あせ、変色、ひび割れ、捲れ、剥がれ |

| 排水口(ドレン)の異常 | 詰まりなどの排水不良(周囲に水たまりが出来ていないか) |

| 笠木の異常 | シーリングの劣化、錆びつき |

| 窓サッシ廻りの異常 | シーリングの劣化 |

しっかりとした点検を行う事は難しいかもしれませんが、日々の生活や掃除を行う中で上記の様な異常を見逃さない事が大切です!

少しでもおかしいと感じたら、放置をせずに信頼できる施工業者へ相談してみましょう。

少しでもおかしいと感じたら、放置をせずに信頼できる施工業者へ相談してみましょう。

排水口(ドレン)の清掃

屋上の排水において排水口(ドレン)は非常に重要な役割を担っている一方、土や枯葉、ゴミなどの影響で非常に詰まりやすい場所です。

そうした詰まりは雨水の排水不良を招き、防水層の劣化が進行してしまうリスクにもなります。

また、予期せぬ場所に雨水が流れてしまう事で、雨漏りを起こしてしまう可能性も0ではありません。

定期的に清掃を行い、あわせて排水がスムーズに行われているか?もしっかりと確認しておきましょう。

そうした詰まりは雨水の排水不良を招き、防水層の劣化が進行してしまうリスクにもなります。

また、予期せぬ場所に雨水が流れてしまう事で、雨漏りを起こしてしまう可能性も0ではありません。

定期的に清掃を行い、あわせて排水がスムーズに行われているか?もしっかりと確認しておきましょう。

シーリングのメンテナンス

雨漏りを未然に防ぐためには、シーリングの定期的な補修も忘れてはいけません。

例えば、

・笠木同士の合わさり部

・窓サッシ廻り

・外壁の目地部分

など、シーリングは陸屋根の中でも様々な場所で施工されています。

ひび割れや破断、肉痩せなどの症状を確認した場合には早期にメンテナンスをされることがおすすめです。

例えば、

・笠木同士の合わさり部

・窓サッシ廻り

・外壁の目地部分

など、シーリングは陸屋根の中でも様々な場所で施工されています。

ひび割れや破断、肉痩せなどの症状を確認した場合には早期にメンテナンスをされることがおすすめです。

雨漏りの調査方法について

陸屋根で雨漏りが発生してしまった場合、それを解決する上で最も重要となるのが「雨漏りの原因を特定すること」です。

浸水原因がしっかりと特定されていないまま闇雲に工事を行ってしまえば、

・雨漏りの再発

・雨漏り被害の拡大

・無駄に規模の大きな工事をしてしまう

などの事態を招きかねません!

また、雨漏りの調査方法も様々で、その種類によって特徴や精度も変わってきます。

続いて、雨漏り専門赤外線・非破壊検査.comで対応している雨漏り調査方法についてご紹介いたします。

浸水原因がしっかりと特定されていないまま闇雲に工事を行ってしまえば、

・雨漏りの再発

・雨漏り被害の拡大

・無駄に規模の大きな工事をしてしまう

などの事態を招きかねません!

また、雨漏りの調査方法も様々で、その種類によって特徴や精度も変わってきます。

続いて、雨漏り専門赤外線・非破壊検査.comで対応している雨漏り調査方法についてご紹介いたします。

①目視調査

目視調査は、雨漏り調査を行う上で最も基本的な方法です。

室内や屋根裏の浸水個所、陸屋根の状態を確認した上で浸水原因を特定します。

特別な道具を必要としない事がメリットと言えますが、天井・内壁内部は視認性自体が悪い場所です。

調査を進める上で部分的な取り壊しを必要とする場合もあり、目視調査のみの雨漏り調査は難航してしまう事も多いことが現実です。

室内や屋根裏の浸水個所、陸屋根の状態を確認した上で浸水原因を特定します。

特別な道具を必要としない事がメリットと言えますが、天井・内壁内部は視認性自体が悪い場所です。

調査を進める上で部分的な取り壊しを必要とする場合もあり、目視調査のみの雨漏り調査は難航してしまう事も多いことが現実です。

②散水調査(漏水テスト)

散水調査とは、雨漏りが疑われる箇所に散水する事で疑似的に雨漏りを引き起こす調査方法です。

雨漏りの発生の有無はもちろん、その浸水状況をリアルタイムで確認する事が出来ます。

ご自宅の水道やホースをお借りする必要はありますが、非常に精度が高く浸水原因をピンポイントで特定する事が可能です。

雨漏りの発生の有無はもちろん、その浸水状況をリアルタイムで確認する事が出来ます。

ご自宅の水道やホースをお借りする必要はありますが、非常に精度が高く浸水原因をピンポイントで特定する事が可能です。

③赤外線サーモグラフィー調査

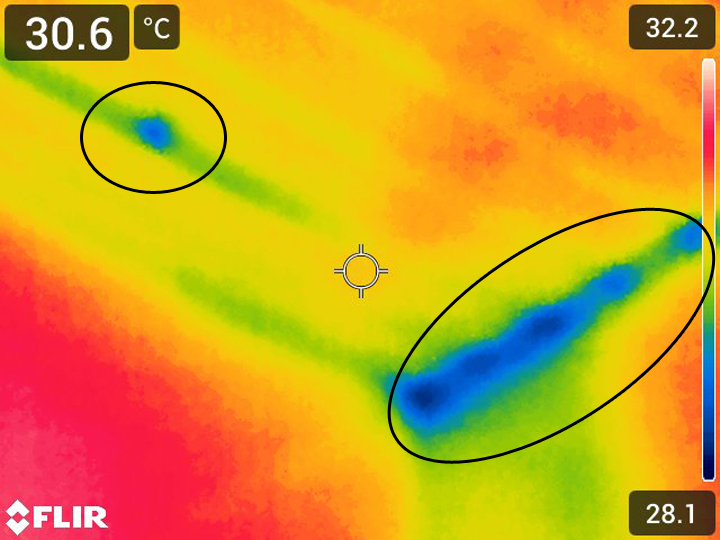

赤外線サーモグラフィカメラとは、物体の温度変化を色の違いで視認できるようにする装置です。

雨水の浸水個所は温度が低くなる特徴があるため、それをサーモグラフィカメラで捉えることで浸水規模や経路を特定する事が出来ます!

雨水の浸水個所は温度が低くなる特徴があるため、それをサーモグラフィカメラで捉えることで浸水規模や経路を特定する事が出来ます!

そうした中、赤外線サーモグラフィカメラであれば上記の画像の様に天井内部の浸水範囲を非破壊で把握する事が出来ます。

特に、何度も繰り返している原因不明の雨漏りや、大型建造物で発生している雨漏り調査には効果的です!

ただし、熱が透過・反射しやすい材質が使用されている場合や、天候によっては調査を行う事が難しくなる点に注意が必要です。

まとめ

陸屋根は便利な生活スペースを確保できる一方、その排水性能の悪さを大きな要因として雨漏りリスクが高い屋根とも言われています。

雨漏りリスクを抑えるためにも、定期的な防水工事や笠木のメンテナンスを行っていくことが非常に重要です!

また、すでに雨漏りが発生している場合、最適な施工を行うために原因の特定が必要不可欠です。

雨漏り専門赤外線・非破壊検査.comでは経験豊富なスタッフの目視調査をはじめ、散水試験や赤外線サーモグラフィカメラによる調査まで幅広くご対応可能です。

陸屋根からの浸水被害にお困りの方がおられましたら、ぜひお気軽にご相談ください!

雨漏りリスクを抑えるためにも、定期的な防水工事や笠木のメンテナンスを行っていくことが非常に重要です!

また、すでに雨漏りが発生している場合、最適な施工を行うために原因の特定が必要不可欠です。

雨漏り専門赤外線・非破壊検査.comでは経験豊富なスタッフの目視調査をはじめ、散水試験や赤外線サーモグラフィカメラによる調査まで幅広くご対応可能です。

陸屋根からの浸水被害にお困りの方がおられましたら、ぜひお気軽にご相談ください!