瓦屋根から水漏れ!?雨漏り被害の原因や修理方法・放置が招く5つのリスクとは?

瓦は屋根材の中でもトップクラスの耐久性を誇りますが、その一方で瓦屋根は瓦だけで構成されている訳ではありません。

たとえ瓦に問題が生じていなくとも、その他の部材(ルーフィング・漆喰など)に問題が生じれば屋根からの水漏れは発生します。

また、屋根から発生する雨漏りの原因は非常に様々である一方、伝統的な屋根である瓦屋根は各部の名称も少々複雑な側面があります。

そこで、今回は瓦屋根の構造・構成部の名称をはじめ、瓦屋根から発生する水漏れの原因やその修理方法について詳しくご紹介いたします。

さらに、瓦屋根から雨漏りが発生した際の応急処置の方法や雨漏りを放置するリスクについても解説いたしますので、ぜひご覧ください。

たとえ瓦に問題が生じていなくとも、その他の部材(ルーフィング・漆喰など)に問題が生じれば屋根からの水漏れは発生します。

また、屋根から発生する雨漏りの原因は非常に様々である一方、伝統的な屋根である瓦屋根は各部の名称も少々複雑な側面があります。

そこで、今回は瓦屋根の構造・構成部の名称をはじめ、瓦屋根から発生する水漏れの原因やその修理方法について詳しくご紹介いたします。

さらに、瓦屋根から雨漏りが発生した際の応急処置の方法や雨漏りを放置するリスクについても解説いたしますので、ぜひご覧ください。

目次 【表示】 【非表示】

- 〇瓦屋根の特徴・構成部材

- -瓦屋根を構成部について

- -瓦屋根の下地材について

- 〇瓦屋根から水漏れが発生する「原因」と「修理方法」

- 〇瓦屋根から水漏れが発生する「原因」と「修理方法」

- -①瓦の割れ・ズレや飛散

- -②棟のトラブル(漆喰の劣化・棟の倒壊)

- -③谷板金(谷樋)のトラブル

- 〇屋根の雨漏りは「ルーフィング」に問題!?

- 〇屋根リフォーム方法「屋根葺き替え」と「屋根取り直し」の違いとは?

- -屋根葺き替え工事とは?

- -屋根葺き直し工事とは?

- -瓦屋根のリフォーム方法を選ぶポイント

- 〇雨漏りの放置が招く5つのリスク

- -リスク①:構造材の腐食

- -リスク②:内装の劣化

- -リスク③:電気設備・家電への影響

- -リスク④:カビやダニの発生

- -リスク⑤:修理費用の増大

- 〇瓦屋根の雨漏り修理もお任せください!

瓦屋根の特徴・構成部材

瓦屋根と言えば、まさに日本の伝統的な屋根材です!

耐久性や独特な形状から生みだされる美しさが大きなメリットであり、断熱性や遮音性、耐火性の高さも魅力です。

現代では耐震性への懸念から使用される機会は減ってきていますが、それでも重要文化財をはじめ多くの住宅で使用されています。

耐久性や独特な形状から生みだされる美しさが大きなメリットであり、断熱性や遮音性、耐火性の高さも魅力です。

現代では耐震性への懸念から使用される機会は減ってきていますが、それでも重要文化財をはじめ多くの住宅で使用されています。

瓦屋根を構成部分の名称や特徴

屋根の部分的な名称はただでさえ複雑ですが、瓦屋根は特に独特な呼ばれ方をする箇所があります。

瓦屋根の雨漏り修理をご検討・ご依頼をされる上では、そうした特性が弊害になることも多い印象です。

そこで、まずは瓦屋根の部分的な名称や特徴をご紹介いたします!

瓦屋根の雨漏り修理をご検討・ご依頼をされる上では、そうした特性が弊害になることも多い印象です。

そこで、まずは瓦屋根の部分的な名称や特徴をご紹介いたします!

①棟(棟瓦)

棟(棟瓦)は、瓦屋根の頂点部分に位置する場所です。

スレートや金属屋根では板金で仕上げられることが一般的ですが、瓦屋根の場合は専用の「棟瓦(むねがわら)」で覆われて仕上げられます。

棟瓦の設置場所は瓦屋根の面と面の合わさり部であり、どうしても「隙間」を生じさせてしまう場所です。

棟瓦はそうした隙間を塞ぐことで、雨水の浸水を防ぐ役割を担っています!

また、棟瓦は土台の積み上げによって高さを出す事が可能で、屋根のデザイン性を高める効果にも期待できます。

スレートや金属屋根では板金で仕上げられることが一般的ですが、瓦屋根の場合は専用の「棟瓦(むねがわら)」で覆われて仕上げられます。

棟瓦の設置場所は瓦屋根の面と面の合わさり部であり、どうしても「隙間」を生じさせてしまう場所です。

棟瓦はそうした隙間を塞ぐことで、雨水の浸水を防ぐ役割を担っています!

また、棟瓦は土台の積み上げによって高さを出す事が可能で、屋根のデザイン性を高める効果にも期待できます。

②鬼瓦

鬼瓦は瓦屋根の最上部に取り付けられる装飾的な瓦で、棟瓦の端部分に配置されます。

瓦のズレを防ぎ屋根の強度を高める役割を持っていますが、装飾的な意味合いも非常に大きい場所です。

家の守り神としての象徴とされることもあり、特に重要文化財の瓦屋根ではデザイン性に優れた鬼瓦が使用されている事も多いです!

瓦のズレを防ぎ屋根の強度を高める役割を持っていますが、装飾的な意味合いも非常に大きい場所です。

家の守り神としての象徴とされることもあり、特に重要文化財の瓦屋根ではデザイン性に優れた鬼瓦が使用されている事も多いです!

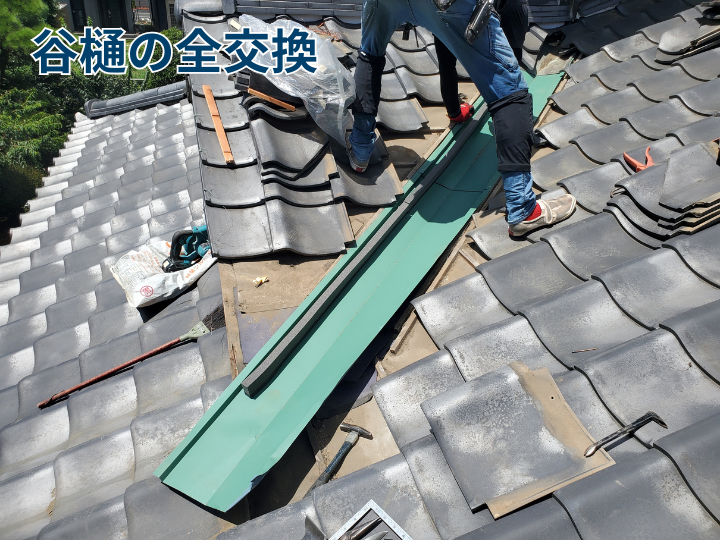

③谷樋(谷板金)

谷樋(谷板金)は、瓦屋根の谷部分に設置される部材です。

屋根の谷部分は特に雨水が集まる部分であり、それらをスムーズに排水する必要があります。

谷板金は、設置場所である谷部分の排水性を向上させる重要な役割を担っています。

一方、金属素材の天敵は錆であり、水分は金属が錆びつく大きな要因です。

特に銅製・トタン製の谷樋を使用されている場合は錆びによる穴あき、それによる雨漏りリスクが高い場所でもあるため注意が必要です!

屋根の谷部分は特に雨水が集まる部分であり、それらをスムーズに排水する必要があります。

谷板金は、設置場所である谷部分の排水性を向上させる重要な役割を担っています。

一方、金属素材の天敵は錆であり、水分は金属が錆びつく大きな要因です。

特に銅製・トタン製の谷樋を使用されている場合は錆びによる穴あき、それによる雨漏りリスクが高い場所でもあるため注意が必要です!

④隅棟(すみむね)

隅棟(すみむね)は屋根の斜めの部分に設置された棟瓦を指します。

前述の「棟瓦」同様、屋根の面と面の合わさり部を保護する役割を担っています。

こちらも専用の瓦が使用され、瓦屋根のデザインを引き立たせる部分と言えます!

前述の「棟瓦」同様、屋根の面と面の合わさり部を保護する役割を担っています。

こちらも専用の瓦が使用され、瓦屋根のデザインを引き立たせる部分と言えます!

瓦屋根の下地材について

瓦屋根は古い歴史を持ちますが、構造部に使用される下地材についてはじつは他の屋根とそれほど変わりありません。

続いて、瓦屋根の構造部となる下地材についてご紹介いたします。

続いて、瓦屋根の構造部となる下地材についてご紹介いたします。

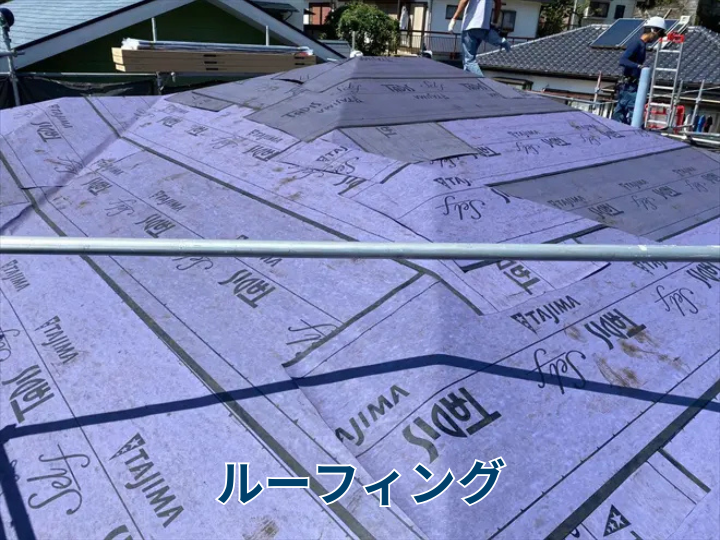

①防水紙(ルーフィング)

防水紙(ルーフィング)は、瓦屋根の直下に位置する下地材です。

「屋根に降った雨水は屋根材によって全て防がれる」と思われている方も多いと思いますが、じつは屋根材だけですべての雨水を防げるわけではありません。

強風を伴う降雨の際など、実際には多くの雨水が屋根の内部に浸水しています。

防水紙(ルーフィング)はそうした雨水が屋内へ浸水する事を防ぐ、非常に大切な役割を担っています。

また、瓦の割れやズレなどで部分的に隙間が出来た場合でも、防水紙がしっかりと機能していれば直ちに雨漏り被害に繋がる可能性は低いと言えます。

「屋根に降った雨水は屋根材によって全て防がれる」と思われている方も多いと思いますが、じつは屋根材だけですべての雨水を防げるわけではありません。

強風を伴う降雨の際など、実際には多くの雨水が屋根の内部に浸水しています。

防水紙(ルーフィング)はそうした雨水が屋内へ浸水する事を防ぐ、非常に大切な役割を担っています。

また、瓦の割れやズレなどで部分的に隙間が出来た場合でも、防水紙がしっかりと機能していれば直ちに雨漏り被害に繋がる可能性は低いと言えます。

②野地板(のじいた)

野地板(のじいた)は瓦や防水紙の下地材であり、屋根の骨組み・面を構成している部材です。

屋根全体を支える重要な役割を担う一方、著しく腐食が進めば屋根の飛散や陥没など大きな被害を招くリスクがあります。

木材であることから水分に弱く、屋根から生じた雨漏りの被害を受けやすい場所でもあるため注意が必要です。

屋根全体を支える重要な役割を担う一方、著しく腐食が進めば屋根の飛散や陥没など大きな被害を招くリスクがあります。

木材であることから水分に弱く、屋根から生じた雨漏りの被害を受けやすい場所でもあるため注意が必要です。

瓦屋根から水漏れ!?まず行うべき応急処置とは?

瓦屋根から雨漏りが発生した際、被害を広げないためにもまずは「応急処置」を行いましょう。

天井やから雨だれが生じている場合は家具や電化製品などを避難させ、バケツで受け止める方法がおすすめです。

この時、バケツの下にレジャーシートを敷いたりバケツの中にタオルを入れておけば、水跳ねを防止する事が出来ます。

また、壁面を伝うような浸水被害では、バケツの設置が難しいかと思います。

そうした場合は、吸水シートや紙おむつなど設置する事で効果的に雨水を吸水する事が出来ます。

一方、室内の浸水個所を防水テープで塞いでしまいますと、その内部で浸水を広げてしまいます。

浸水個所は雨水の排水口としての役割を担っているため、無理に止めようとしない様にしましょう!

天井やから雨だれが生じている場合は家具や電化製品などを避難させ、バケツで受け止める方法がおすすめです。

この時、バケツの下にレジャーシートを敷いたりバケツの中にタオルを入れておけば、水跳ねを防止する事が出来ます。

また、壁面を伝うような浸水被害では、バケツの設置が難しいかと思います。

そうした場合は、吸水シートや紙おむつなど設置する事で効果的に雨水を吸水する事が出来ます。

一方、室内の浸水個所を防水テープで塞いでしまいますと、その内部で浸水を広げてしまいます。

浸水個所は雨水の排水口としての役割を担っているため、無理に止めようとしない様にしましょう!

瓦屋根から水漏れが発生する「原因」と「修理方法」

それでは、瓦屋根から発生する水漏れにはどのような原因があるのでしょうか?

瓦屋根から発生するよくある雨漏り原因や、修理方法についてそれぞれ解説いたします。

瓦屋根から発生するよくある雨漏り原因や、修理方法についてそれぞれ解説いたします。

①瓦の割れ・ズレや飛散

頑丈で耐久性に優れる瓦ですが、衝撃によって割れやすいというデメリットがあります。

台風などによって飛んできた飛来物が落下してしまった場合、瓦が割れが生じてしまう事も多いです。

また、特に築年数が経過している住宅では、強風や地震によって瓦がズレ・飛散してしまう可能性もあります。

そのようにして出来た隙間は、浸水を招くリスクとなりますので注意が必要です。

台風などによって飛んできた飛来物が落下してしまった場合、瓦が割れが生じてしまう事も多いです。

また、特に築年数が経過している住宅では、強風や地震によって瓦がズレ・飛散してしまう可能性もあります。

そのようにして出来た隙間は、浸水を招くリスクとなりますので注意が必要です。

修理方法:瓦の補修・交換

瓦のズレや破損が発生している場合は、軽微であればズレの修正や交換によって復旧可能です!

ただし、交換が必要となった場合には、全く同じ瓦をご準備する事が難しい場合もあります。

そうした場合、出来るだけ既存の瓦と同じ見た目を持つ瓦で代用するなどの工夫が必要となります。

ただし、交換が必要となった場合には、全く同じ瓦をご準備する事が難しい場合もあります。

そうした場合、出来るだけ既存の瓦と同じ見た目を持つ瓦で代用するなどの工夫が必要となります。

②棟のトラブル(漆喰の劣化・棟の倒壊)

屋根の頂点部分である棟瓦は、特に風雨の影響を受けやすい場所です。

特に棟瓦の固定・防水を担う「漆喰」の劣化は、

・葺き土部分からの吸水による浸水被害

・漆喰がボロボロと剥がれることによる景観の悪化

・葺き土の流出による棟の歪みや倒壊

など、雨漏り被害に限らず様々な悪影響を及ぼします。

漆喰の耐用年数は約15~20年程度と言われていますので、まずはこの時期を目安に点検を行っておきましょう。

また、「庭や屋根に白い塊が落ちている...」と言う場合、劣化した漆喰が剥がれ落ちている可能性があります。

こちらも早期に点検を依頼しましょう!

特に棟瓦の固定・防水を担う「漆喰」の劣化は、

・葺き土部分からの吸水による浸水被害

・漆喰がボロボロと剥がれることによる景観の悪化

・葺き土の流出による棟の歪みや倒壊

など、雨漏り被害に限らず様々な悪影響を及ぼします。

漆喰の耐用年数は約15~20年程度と言われていますので、まずはこの時期を目安に点検を行っておきましょう。

また、「庭や屋根に白い塊が落ちている...」と言う場合、劣化した漆喰が剥がれ落ちている可能性があります。

こちらも早期に点検を依頼しましょう!

修理方法:漆喰詰め直し工事・棟瓦取り直し工事

棟瓦の漆喰の劣化が著しい場合には、漆喰詰め直し工事が行われる事が一般的です。

劣化によってボロボロになっている既存の漆喰を一度撤去した上、新しい漆喰を詰め直します!

ただし、棟全体が倒壊、もしくは歪みが生じている場合には部分的な修繕では対応出来ません。

そのようなケースでは、棟を土台から造り直す棟瓦取り直し工事が必要となります。

劣化によってボロボロになっている既存の漆喰を一度撤去した上、新しい漆喰を詰め直します!

ただし、棟全体が倒壊、もしくは歪みが生じている場合には部分的な修繕では対応出来ません。

そのようなケースでは、棟を土台から造り直す棟瓦取り直し工事が必要となります。

③谷板金(谷樋)のトラブル

瓦屋根に限らず、屋根の谷部分は雨水が非常に集まる場所です。

谷板金は「谷樋」とも呼ばれ、そうした部分に設置されることで雨水の排水性を向上させる非常に重要な役割を担っています!

しかし、その一方で谷板金は劣化が進行しやすく、じつは屋根に使用される部材の中でもトップクラスに雨漏りリスクが高い場所です。

錆の発生による穴あきや枯れ葉やゴミの詰まりによるオーバーフローによって、浸水被害を招いてしまう事が多いため注意しましょう。

銅製やトタン製の谷板金を使用されている場合、特にそのリスクは大きい状態と言えます。

谷板金は「谷樋」とも呼ばれ、そうした部分に設置されることで雨水の排水性を向上させる非常に重要な役割を担っています!

しかし、その一方で谷板金は劣化が進行しやすく、じつは屋根に使用される部材の中でもトップクラスに雨漏りリスクが高い場所です。

錆の発生による穴あきや枯れ葉やゴミの詰まりによるオーバーフローによって、浸水被害を招いてしまう事が多いため注意しましょう。

銅製やトタン製の谷板金を使用されている場合、特にそのリスクは大きい状態と言えます。

修理方法:谷板金(谷樋)の清掃・交換工事

まず、谷板金(谷樋)が詰まっている状態であれば、清掃が必要です。

滞留している枯れ葉や土を取り除くことで、谷板金の排水性を回復する事が出来ます。

また、谷板金の劣化が進行して錆びつき・穴あきが生じている場合には、交換工事が必要となります。

特に築年数が経過しているお住まいでは、耐腐食性・耐久性に不安のある銅やトタン製の谷板金を使用されているケースも多いです。

交換とあわせてガルバリウム鋼板やステンレス製の谷板金と交換すれば、将来的な浸水リスクを大きく減らす事が出来ます。

滞留している枯れ葉や土を取り除くことで、谷板金の排水性を回復する事が出来ます。

また、谷板金の劣化が進行して錆びつき・穴あきが生じている場合には、交換工事が必要となります。

特に築年数が経過しているお住まいでは、耐腐食性・耐久性に不安のある銅やトタン製の谷板金を使用されているケースも多いです。

交換とあわせてガルバリウム鋼板やステンレス製の谷板金と交換すれば、将来的な浸水リスクを大きく減らす事が出来ます。

屋根の雨漏りは「ルーフィング」に問題!?

ここまで、瓦屋根で発生する雨漏りのよくある原因についてご紹介させていただきました。

しかし、その一方で思い出していただきたいのが「ルーフィング」の存在です!

程度や状態にも変わりますが、たとえ屋根に不具合が生じていたとしてもルーフィングがしっかりと機能していれば屋内への浸水を招く可能性は少ないです。

つまり、屋根から雨漏りが発生している場合、それはルーフィングに異常が発生している可能性が高い状態と言えます!

ルーフィング全体の劣化が進行しているケースでは、将来的な雨漏り被害の再発を防ぐためにも屋根全体のリフォームが必要です。

瓦屋根全体をリフォームする方法としては、「屋根葺き替え工事」「屋根取り直し工事」が選択肢となります!

しかし、その一方で思い出していただきたいのが「ルーフィング」の存在です!

程度や状態にも変わりますが、たとえ屋根に不具合が生じていたとしてもルーフィングがしっかりと機能していれば屋内への浸水を招く可能性は少ないです。

つまり、屋根から雨漏りが発生している場合、それはルーフィングに異常が発生している可能性が高い状態と言えます!

ルーフィング全体の劣化が進行しているケースでは、将来的な雨漏り被害の再発を防ぐためにも屋根全体のリフォームが必要です。

瓦屋根全体をリフォームする方法としては、「屋根葺き替え工事」「屋根取り直し工事」が選択肢となります!

屋根リフォーム方法「屋根葺き替え」と「屋根取り直し」の違いとは?

それでは、瓦屋根全体をリフォーム出来る「屋根葺き替え」と「屋根取り直し」の違いについてご紹介いたします。

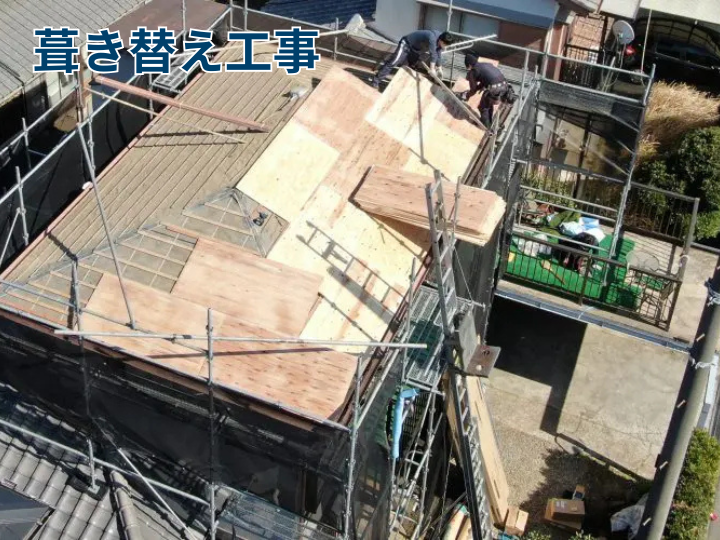

屋根葺き替え工事とは?

葺き替え工事は古い瓦をすべて取り外し、新しい屋根材に葺き替える屋根リフォーム方法です。

屋根の下地であるルーフィング・野地板も合わせてメンテナンスするため、屋根の構造そのものを刷新することができます!

新しい屋根材にはスレートやアスファルトシングルなど様々な屋根材を使用可能ですが、近年ではガルバリウム鋼板屋根材(金属屋根)へ葺き替える方が増えています。

耐久性・耐腐食性に優れる屋根材であり、瓦の1/10程度の重量しかない事から屋根の大幅な軽量化を行う事も可能です。

屋根の下地であるルーフィング・野地板も合わせてメンテナンスするため、屋根の構造そのものを刷新することができます!

新しい屋根材にはスレートやアスファルトシングルなど様々な屋根材を使用可能ですが、近年ではガルバリウム鋼板屋根材(金属屋根)へ葺き替える方が増えています。

耐久性・耐腐食性に優れる屋根材であり、瓦の1/10程度の重量しかない事から屋根の大幅な軽量化を行う事も可能です。

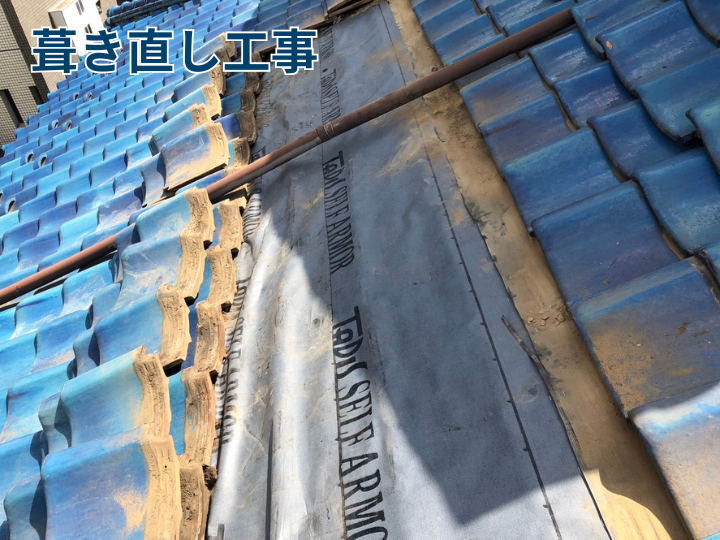

屋根葺き直し工事とは?

一方、葺き直し工事は既存の瓦を一度取り外し、下地のメンテナンスを行った上で再度同じ瓦を使用して屋根を復旧するリフォーム方法です。

新しい屋根材を購入する必要がないため、その分費用を抑えてリフォームを行う事が出来ます。

また、施工前と施工後の屋根の景観がほとんど変わらない為、特に「現在の瓦屋根の景観を気に入っている!」と言う方には非常におすすめできる屋根リフォーム方法です。

新しい屋根材を購入する必要がないため、その分費用を抑えてリフォームを行う事が出来ます。

また、施工前と施工後の屋根の景観がほとんど変わらない為、特に「現在の瓦屋根の景観を気に入っている!」と言う方には非常におすすめできる屋根リフォーム方法です。

瓦屋根のリフォーム方法を選ぶポイント

2つの工事方法はどちらも屋根全体を下地材からリフォーム可能ですが、最大の違いは「現在使用している瓦を再利用するか否か」にあります。

下記は、それぞれの屋根リフォームが向いているケースの一例です。

葺き直し工事・葺き直し工事で迷われている方がおられましたら、ぜひご参考ください。

〇葺き替え工事が向いているケース

・下地材とあわせて瓦の劣化・破損も著しい

・瓦屋根の軽量化を検討している

・瓦以外の屋根材も使ってみたい!

〇葺き直し工事が向いているケース

・まだ使用できる瓦の廃棄が勿体ないと感じる

・コストを抑えて屋根リフォームを行いたい!

・現在の瓦屋根の景観を気に入っている

下記は、それぞれの屋根リフォームが向いているケースの一例です。

葺き直し工事・葺き直し工事で迷われている方がおられましたら、ぜひご参考ください。

〇葺き替え工事が向いているケース

・下地材とあわせて瓦の劣化・破損も著しい

・瓦屋根の軽量化を検討している

・瓦以外の屋根材も使ってみたい!

〇葺き直し工事が向いているケース

・まだ使用できる瓦の廃棄が勿体ないと感じる

・コストを抑えて屋根リフォームを行いたい!

・現在の瓦屋根の景観を気に入っている

雨漏りの放置が招く5つのリスク

雨漏りを気付くきっかけとして非常に多いのが、「室内クロスや天井のシミ」です。

住宅構造部を浸水した雨水はやがて屋内へたどり着き、目に見える形で悪影響を及ぼします。

しかし、そうした被害も最初は軽微な症状で現れることも多く、それゆえ放置されがちです!

雨漏りは放置されればされるほど被害が拡大し、それに比例して住宅に及ぼす悪影響も非常に大きくなります。

次に、雨漏りの放置が招く5つのリスクについてそれぞれご紹介いたします。

住宅構造部を浸水した雨水はやがて屋内へたどり着き、目に見える形で悪影響を及ぼします。

しかし、そうした被害も最初は軽微な症状で現れることも多く、それゆえ放置されがちです!

雨漏りは放置されればされるほど被害が拡大し、それに比例して住宅に及ぼす悪影響も非常に大きくなります。

次に、雨漏りの放置が招く5つのリスクについてそれぞれご紹介いたします。

リスク①:構造材の腐食

まず、一番最初に注意しておきたいのが、「雨漏りが及ぼす被害は目に見えない場所でも発生している」という点です!

一般的に屋根から浸水した雨水が屋内へたどり着くまでには、住宅の構造部を浸水経路とします。

屋根の野地板や住宅構造部などの雨水の吸水は、劣化・腐食を引き起こす事で建物全体の耐久性を低下させてしまいます。

雨漏り被害は浸水個所だけでなく、住宅全体の問題であると認識しておく必要があります。

一般的に屋根から浸水した雨水が屋内へたどり着くまでには、住宅の構造部を浸水経路とします。

屋根の野地板や住宅構造部などの雨水の吸水は、劣化・腐食を引き起こす事で建物全体の耐久性を低下させてしまいます。

雨漏り被害は浸水個所だけでなく、住宅全体の問題であると認識しておく必要があります。

リスク②:内装の劣化

雨漏りは構造部に大きな被害を及ぼしますが、とはいえ内装の劣化も無視できる問題ではありません。

最初は少し気になる程度の天井のシミも次第に拡大していき、気づけば雨水が滴り落ちるほど悪化してしまう可能性もあります。

また、滴り落ちた雨水は床面や家具にも降り注ぐため、被害が拡大する前に早急に対応していく事が大切です!

最初は少し気になる程度の天井のシミも次第に拡大していき、気づけば雨水が滴り落ちるほど悪化してしまう可能性もあります。

また、滴り落ちた雨水は床面や家具にも降り注ぐため、被害が拡大する前に早急に対応していく事が大切です!

リスク③:電気設備・家電への影響

雨水がテレビや冷蔵庫などの電化製品に掛かれば、当然故障の原因になります。

また、住宅構造部は浸水経路となりますが、同時に電気設備の配線が入り組んでいる場所です。

そうした場所に雨水が掛かればショートや漏電の原因となり、最悪の場合には火災の原因に繋がります!

また、住宅構造部は浸水経路となりますが、同時に電気設備の配線が入り組んでいる場所です。

そうした場所に雨水が掛かればショートや漏電の原因となり、最悪の場合には火災の原因に繋がります!

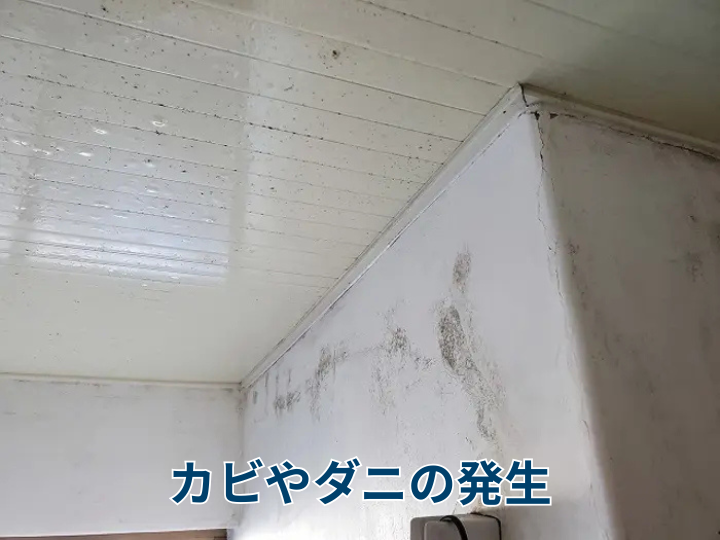

リスク④:カビやダニの発生

雨漏りが発生しているお住まい、特に浸水被害にあわれているお部屋は湿度が高くなる傾向にあります。

そうした高湿度な状態は、カビやダニが繁殖する大きな要因です!

喘息やアレルギーなどの健康被害の原因となり、特にご高齢の方や小さいお子様はその影響を受けやすいため注意が必要です。

雨漏りは住宅のみならず、住人にも悪影響を及ぼします!

そうした高湿度な状態は、カビやダニが繁殖する大きな要因です!

喘息やアレルギーなどの健康被害の原因となり、特にご高齢の方や小さいお子様はその影響を受けやすいため注意が必要です。

雨漏りは住宅のみならず、住人にも悪影響を及ぼします!

リスク⑤:修理費用の増大

雨漏りは一度でも発生してしまえば、よくなることは決してありません。

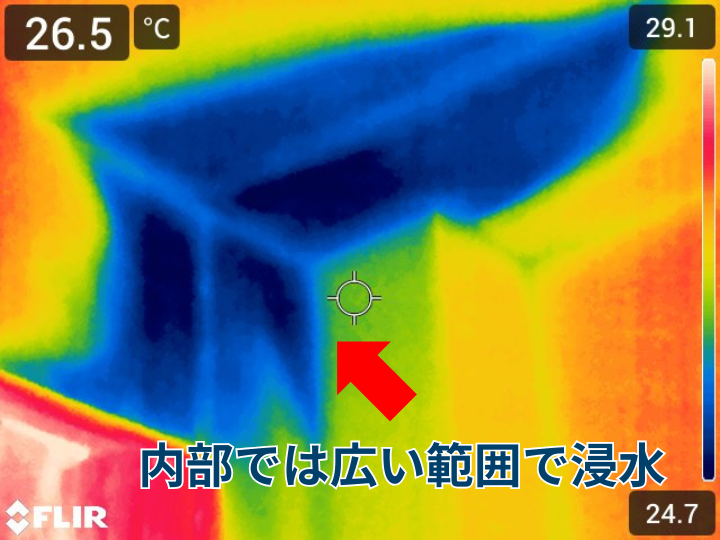

たとえ目に見える被害が軽微であっても、その内部では被害が拡大している可能性もあります。

また、雨漏り修理に掛かる費用は、その被害規模が大きくなればなるほど増大します。

たとえ目に見える被害が軽微であっても、その内部では被害が拡大している可能性もあります。

また、雨漏り修理に掛かる費用は、その被害規模が大きくなればなるほど増大します。

通常のカメラでは、特に異常が確認されない様にも思えますよね。

しかし、赤外線カメラで撮影してみると内部の広い範囲で温度の低下が確認されることから、天井内部では雨漏りによって多くの雨水が滞留している事が分かります!

たとえ目に見える被害が軽微であったとしても、内部では想像以上に被害が広がっている可能性があります。

修理費用を抑えるためにも、雨漏り被害は早期にご相談ください!

瓦屋根の雨漏り修理もお任せください!

ご紹介の通り瓦屋根の雨漏り・水漏れの原因は様々で、最適な修理方法もそれによって変わります!

しかし、どの様な雨漏り被害でも変わらないのが、それを放置する事で甚大な被害を引き起こす可能性があると言う事です。

雨漏り被害の放置は住宅への被害拡大はもちろん、それによる修繕費用の増大や健康被害を招くリスクにもなります!

「瓦屋根に不安な場所がある...」

「雨が降ると天井のシミが大きくなる...」

「室内クロスから水がポタポタとしたたり落ちる...」

など、瓦屋根の雨漏りを疑う様な症状がありましたらどうぞお気軽に「雨漏り専門赤外線・非破壊検査.com」までご相談ください。

しかし、どの様な雨漏り被害でも変わらないのが、それを放置する事で甚大な被害を引き起こす可能性があると言う事です。

雨漏り被害の放置は住宅への被害拡大はもちろん、それによる修繕費用の増大や健康被害を招くリスクにもなります!

「瓦屋根に不安な場所がある...」

「雨が降ると天井のシミが大きくなる...」

「室内クロスから水がポタポタとしたたり落ちる...」

など、瓦屋根の雨漏りを疑う様な症状がありましたらどうぞお気軽に「雨漏り専門赤外線・非破壊検査.com」までご相談ください。