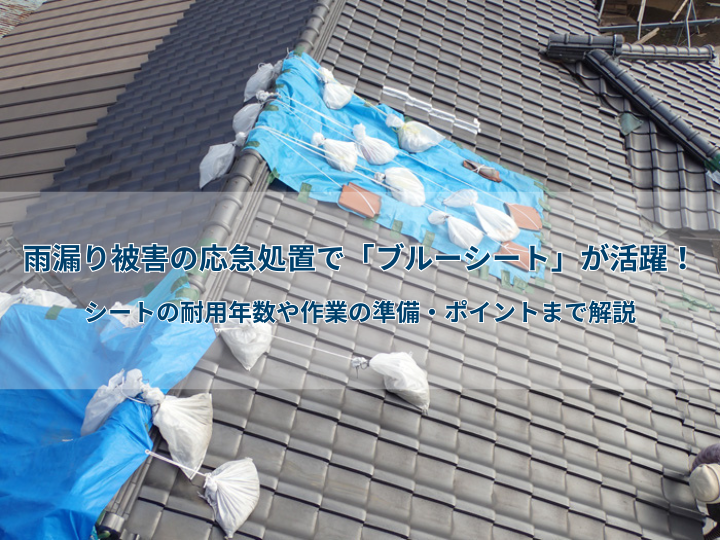

雨漏り被害の応急処置で「ブルーシート」が活躍!シートの耐用年数や作業の準備・ポイントまで解説!

雨漏りが発生した際、「まずはとにかく浸水を止めたい!」とお考えの方も多くいらっしゃると思います。

そうした中、特に屋根を原因とした浸水被害の応急処置として非常に効果的なのが、「ブルーシート」の活用です。

しかし、ブルーシートの種類も様々で、ただ被せれば良いという訳でもありません!

いかに応急処置とは言え、屋根からの浸水を止めるためには適切なシートの選定や施工が必要となります。

この記事では、ブルーシートを使用した雨漏りの応急処置方法を中心に知っておきたい知識・詳しく情報をご紹介いたします!

そうした中、特に屋根を原因とした浸水被害の応急処置として非常に効果的なのが、「ブルーシート」の活用です。

しかし、ブルーシートの種類も様々で、ただ被せれば良いという訳でもありません!

いかに応急処置とは言え、屋根からの浸水を止めるためには適切なシートの選定や施工が必要となります。

この記事では、ブルーシートを使用した雨漏りの応急処置方法を中心に知っておきたい知識・詳しく情報をご紹介いたします!

目次 【表示】 【非表示】

- 〇屋根の応急処置で「ブルーシート」が活躍!

- 〇ブルーシートによる応急処置の注意点

- -①基本はプロの業者に依頼する

- -②ブルーシートによる対策は一時的な応急処置

- 〇ブルーシートによる応急処置を行う準備

- -①応急処置に適したブルーシートとは?

- -②道具の準備

- -③安全対策の準備

- -④一人で作業を行わない

- 〇ブルーシートによる応急処置のポイント!

- -point1:雨水の流れを意識して設置

- -point2:土のうはバランスよく配置する

- -point3:強風に耐えられる固定を行う!

- 〇屋根に設置したブルーシートはどれくらい持つ?

- 〇室内でも活躍!ブルーシートによる屋内の応急処置方法

- 〇ご自身で屋根の応急処置を行う前に「雨漏り専門赤外線・非破壊検査.com」へご相談ください!

屋根の応急処置で「ブルーシート」が活躍!

「簡易的でもいいから屋根からの雨漏りを止めたい!」

そうした、屋根から発生した雨漏りの応急処置で活躍するのがブルーシートです。

行楽シーズンに活躍するイメージが強いブルーシートですが、その一方で高い防水性を備えています。

・屋根の複数個所から雨漏りが発生している

・原因箇所がピンポイントで特定できていない

・屋根が複雑な形状をしている

上記の様に簡易的な応急処置が難しいケースでも、屋根の広い範囲をブルーシートで被う事で浸水を止める事が出来ます。

ブルーシートによる応急処置は、プロの施工業者でも屋根の雨漏り被害に対して行われています!

そうした、屋根から発生した雨漏りの応急処置で活躍するのがブルーシートです。

行楽シーズンに活躍するイメージが強いブルーシートですが、その一方で高い防水性を備えています。

・屋根の複数個所から雨漏りが発生している

・原因箇所がピンポイントで特定できていない

・屋根が複雑な形状をしている

上記の様に簡易的な応急処置が難しいケースでも、屋根の広い範囲をブルーシートで被う事で浸水を止める事が出来ます。

ブルーシートによる応急処置は、プロの施工業者でも屋根の雨漏り被害に対して行われています!

ブルーシートによる応急処置の注意点

それでは、次にブルーシートを使用した応急処置を行う前の注意点についてご紹介いたします。

大前提として「雨漏り専門赤外線・非破壊検査.com」ではご自身で屋根の上に登っての作業はおすすめしておりません!

以下に、その理由もあわせて注意点をご紹介いたします。

大前提として「雨漏り専門赤外線・非破壊検査.com」ではご自身で屋根の上に登っての作業はおすすめしておりません!

以下に、その理由もあわせて注意点をご紹介いたします。

①基本はプロの業者に依頼する

まず、「ブルーシートを掛けるだけだから...」と、安易に作業を行ってしまう事はおすすめしておりません。

ブルーシートはによる応急処置は、ただ被せるだけで効果を発揮するものではありません!

「重量のあるシートを屋根の上に運ぶ」

「ブルーシートを大きく広げる」

「風で飛ばされない様に固定する」

など、複数の作業が必要であるため、想像以上に大変です!

また、そうした慣れない作業を高所で行うことは、滑落・転落のリスクも非常に大きくなります。

特に、2F以上の屋根の上は大変危険であるため、私達プロにお任せください!

ブルーシートはによる応急処置は、ただ被せるだけで効果を発揮するものではありません!

「重量のあるシートを屋根の上に運ぶ」

「ブルーシートを大きく広げる」

「風で飛ばされない様に固定する」

など、複数の作業が必要であるため、想像以上に大変です!

また、そうした慣れない作業を高所で行うことは、滑落・転落のリスクも非常に大きくなります。

特に、2F以上の屋根の上は大変危険であるため、私達プロにお任せください!

②ブルーシートによる対策は一時的な応急処置

ブルーシートを使った対策は、あくまでも「応急処置」に過ぎません!

防水性に優れるブルーシートですが、屋根の上は非常に過酷な環境です。

経年劣化による破れ・穴あきや強風による飛散など、将来的に雨漏りを引き起こしてしまうリスクは高い状態にあります。

「応急処置をしたからとりあえず安心」と思ってしまいがちですが、放置することなく早期に適切な修理を施す事が大切です!

防水性に優れるブルーシートですが、屋根の上は非常に過酷な環境です。

経年劣化による破れ・穴あきや強風による飛散など、将来的に雨漏りを引き起こしてしまうリスクは高い状態にあります。

「応急処置をしたからとりあえず安心」と思ってしまいがちですが、放置することなく早期に適切な修理を施す事が大切です!

ブルーシートによる応急処置を行う準備

それでは、次にブルーシートによる応急処置を行う準備についてご紹介致します。

繰り返しとなりますが、「雨漏り専門赤外線・非破壊検査.com」はご自身による屋根の上の作業はおすすめしておりません。

高所である2F部分の屋根作業はプロの施工業者が依頼し、1F部分の屋根においても後述する安全対策は必ず行いましょう。

繰り返しとなりますが、「雨漏り専門赤外線・非破壊検査.com」はご自身による屋根の上の作業はおすすめしておりません。

高所である2F部分の屋根作業はプロの施工業者が依頼し、1F部分の屋根においても後述する安全対策は必ず行いましょう。

①応急処置に適したブルーシートとは?

屋根の応急処置に使用するブルーシートの種類は、何でも良いという訳ではありません。

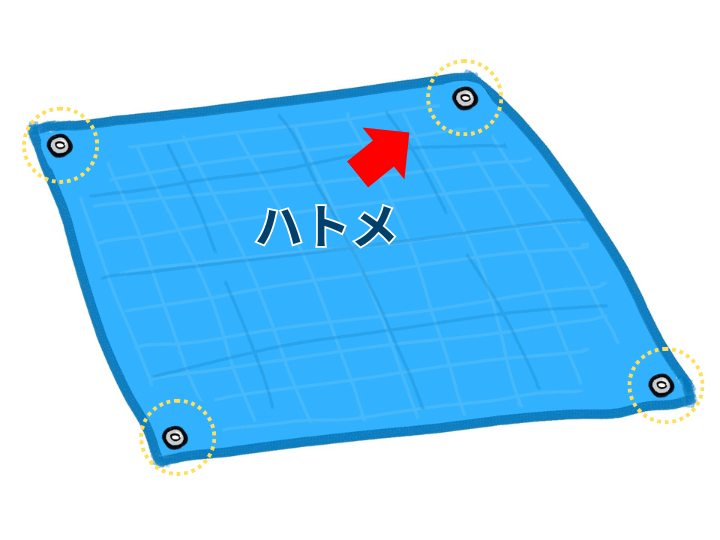

特に重要となるのが、「厚み」や「ハトメの有無」「サイズ」です。

特に重要となるのが、「厚み」や「ハトメの有無」「サイズ」です。

厚み:番手「#3000以上」が目安

一口にブルーシートと言ってもその種類はさまざまで、厚みや耐久性によってグレードが分かれています。

そうしたブルーシートの厚みは「番手」という表記で分類され、「#1000」⇒「#2000」⇒「#3000」と言う様に数字が大きくなるほど厚みが増します。

厚みに比例して耐久性も高くなるため、屋根の応急処置に使用する場合には最低でも「#3000」以上の番手を使用するようにしましょう!

価格は少し上がりますが、「とりあえず使えればいい」ではなく、しっかりと役目を果たしてくれるものを選定する事が大切です。

また、ブルーシートは紫外線によっても劣化してしまうため、「UV剤添加タイプ」のものを選ぶことも大切です!

そうしたブルーシートの厚みは「番手」という表記で分類され、「#1000」⇒「#2000」⇒「#3000」と言う様に数字が大きくなるほど厚みが増します。

厚みに比例して耐久性も高くなるため、屋根の応急処置に使用する場合には最低でも「#3000」以上の番手を使用するようにしましょう!

価格は少し上がりますが、「とりあえず使えればいい」ではなく、しっかりと役目を果たしてくれるものを選定する事が大切です。

また、ブルーシートは紫外線によっても劣化してしまうため、「UV剤添加タイプ」のものを選ぶことも大切です!

サイズ:2×3m以上が目安

ブルーシートを選ぶ際には「どのくらいのサイズを選べばいいか」も重要なポイントです。

小さなサイズでは雨漏り箇所を十分に覆いきれず、せっかくの応急処置が効果を発揮しない可能性もあります。

一般的な住宅屋根の応急処置を想定する場合、最低でも2m×3m以上の大きめのサイズを選びましょう。

ただし、屋根の損傷状態や範囲によって適切なサイズは変わってきますので、まずはそれらをしっかりと確認しておくことが大切となります。

小さなサイズでは雨漏り箇所を十分に覆いきれず、せっかくの応急処置が効果を発揮しない可能性もあります。

一般的な住宅屋根の応急処置を想定する場合、最低でも2m×3m以上の大きめのサイズを選びましょう。

ただし、屋根の損傷状態や範囲によって適切なサイズは変わってきますので、まずはそれらをしっかりと確認しておくことが大切となります。

ハトメ付きを使用する

ハトメとは、シートの端部分についている金属製の穴を指します!

ブルーシートを屋根に設置する際には、風で飛ばされない様に固定する事が必要です。

応急処置とはいえできるだけ密着性が高く、安定して固定できる状態を作ることが重要になります。

ハトメが付いているブルーシートであれば、ロープを使用した固定がより簡単になります!

ブルーシートを屋根に設置する際には、風で飛ばされない様に固定する事が必要です。

応急処置とはいえできるだけ密着性が高く、安定して固定できる状態を作ることが重要になります。

ハトメが付いているブルーシートであれば、ロープを使用した固定がより簡単になります!

②道具の準備

作業を行い際には、様々な道具が必要となります!

以下は、必要となる道具の一覧です。

以下は、必要となる道具の一覧です。

土のう袋

ブルーシートをしっかり固定するために多く使われるのが「土のう袋(砂袋)」です。

屋根の上に重しとして置くことで、シートを風で飛ばされにくくする効果があります。

ポイントは、ブルーシートと同じく「UV仕様」の素材を選ぶことです!

また、2枚の袋を重ね合わせる事で破れにくく出来ますので、多めに準備されることがおすすめです。

屋根の上に重しとして置くことで、シートを風で飛ばされにくくする効果があります。

ポイントは、ブルーシートと同じく「UV仕様」の素材を選ぶことです!

また、2枚の袋を重ね合わせる事で破れにくく出来ますので、多めに準備されることがおすすめです。

重し

土のう袋に入れる重しは、ホームセンターなどで販売されている砂利などを使用することが一般的です。

砂利を入れた土のう袋は想像以上に重く、屋根の上に運ぶことが大変になりますが軽すぎるとシートが風で飛びかねません。

こちらも余裕を持って多めに準備しましょう。

砂利を入れた土のう袋は想像以上に重く、屋根の上に運ぶことが大変になりますが軽すぎるとシートが風で飛びかねません。

こちらも余裕を持って多めに準備しましょう。

ロープ(紐)

ロープは太さがあり頑丈なものを選びたいところですが、シートの「ハトメ」に入るものでなければ意味がありません。

ハトメに入る入る範囲で、耐久性に優れた太さのある物を選びましょう。

ハトメに入る入る範囲で、耐久性に優れた太さのある物を選びましょう。

脚立

一般的に1F部分の屋根に登るためには、「4m」の脚立が必要になります。

一方、2F以上となると約6~7m以上の梯子(はしご)が必要です。

脚立と比較して梯子の昇降は比較的危険であり、さらに高さに比例して事故のリスクも大きくなります。

そうした理由からも、ご自身で2F以上の屋根の応急処置を行う事はおすすめしておりません。

一方、2F以上となると約6~7m以上の梯子(はしご)が必要です。

脚立と比較して梯子の昇降は比較的危険であり、さらに高さに比例して事故のリスクも大きくなります。

そうした理由からも、ご自身で2F以上の屋根の応急処置を行う事はおすすめしておりません。

③安全対策の準備

もしやむを得ずご自身で作業を行う場合には、万全の準備と安全対策が欠かせません。

まず服装ですが、滑りにくい靴や長袖・長ズボンなど、動きやすく肌を保護できる服装を選ぶようにしましょう。

落下防止のための安全帯(ハーネス)や命綱は必ず装着し、加えて、ヘルメットや手袋といった保護具の着用も重要です。

こうした装備を整えることでリスクの低減に繋がりますが、それでも危険であることには変わりありません。

高所である屋根の上は「危険」と言う事を常に意識しましょう。

まず服装ですが、滑りにくい靴や長袖・長ズボンなど、動きやすく肌を保護できる服装を選ぶようにしましょう。

落下防止のための安全帯(ハーネス)や命綱は必ず装着し、加えて、ヘルメットや手袋といった保護具の着用も重要です。

こうした装備を整えることでリスクの低減に繋がりますが、それでも危険であることには変わりありません。

高所である屋根の上は「危険」と言う事を常に意識しましょう。

④一人で作業を行わない

ブルーシートを使用した応急処置を行う際、もう一つ大切となるのが一人作業を行わないことです。

1人が屋根に上がって作業する際、もう1人が地上で道具を手渡したり、異常がないか確認したりと連携することで安全性が大きく向上します。

また、何かトラブルが起きた場合も、すぐに助けを呼べる体制が整っていることで安心できます。

必ず、二人以上で行うようにしましょう!

1人が屋根に上がって作業する際、もう1人が地上で道具を手渡したり、異常がないか確認したりと連携することで安全性が大きく向上します。

また、何かトラブルが起きた場合も、すぐに助けを呼べる体制が整っていることで安心できます。

必ず、二人以上で行うようにしましょう!

ブルーシートによる応急処置のポイント!

応急処置におけるブルーシートの設置方法ですが、じつはしっかりとした方法が決まっている訳ではありません。

屋根の損傷範囲・損傷個所・状態によって固定や設置方法も変わるため、「これだ!」と言える応急処置方法をご紹介することは中々難しいといえます。

そこで、以下にブルーシートを使用した応急処置のポイントについてご紹介いたします。

屋根の損傷範囲・損傷個所・状態によって固定や設置方法も変わるため、「これだ!」と言える応急処置方法をご紹介することは中々難しいといえます。

そこで、以下にブルーシートを使用した応急処置のポイントについてご紹介いたします。

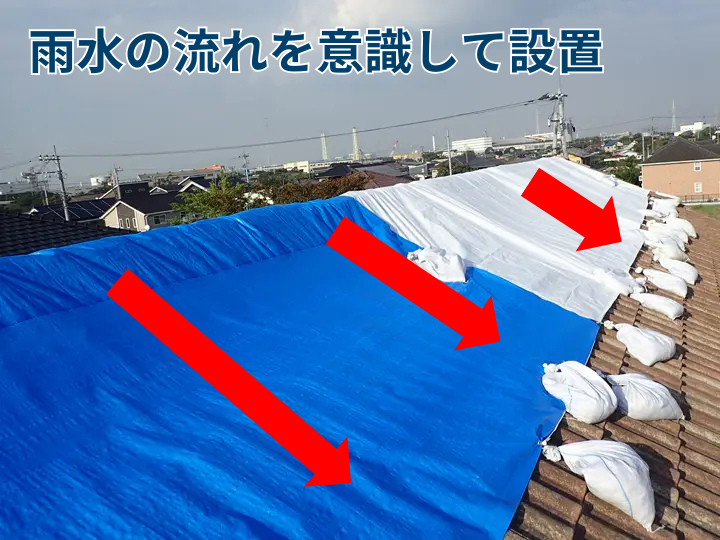

point1:雨水の流れを意識して設置

ブルーシートを屋根に設置する際、最もよく見られる失敗の一つが水の流れを妨げる張り方です。

屋根は水が流れることを前提に設計されており、ブルーシートの不適切な設置は、雨水が逆流したり屋根に溜まった水がシートの下に浸入したりする可能性があります。

シートは屋根の勾配に沿って張る事を心がけ、屋根としっかり密着させることが大切です。

また、水がスムーズに流れる様に、なるべくシワが出来ない様に心がけましょう。

屋根は水が流れることを前提に設計されており、ブルーシートの不適切な設置は、雨水が逆流したり屋根に溜まった水がシートの下に浸入したりする可能性があります。

シートは屋根の勾配に沿って張る事を心がけ、屋根としっかり密着させることが大切です。

また、水がスムーズに流れる様に、なるべくシワが出来ない様に心がけましょう。

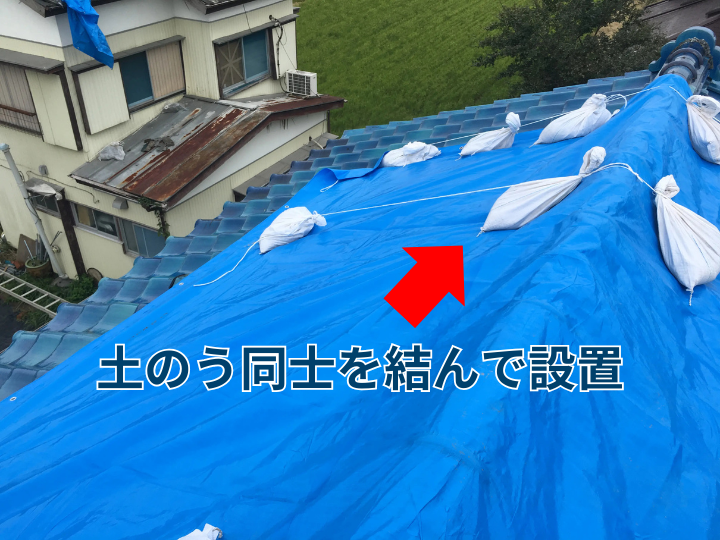

point2:土のうはバランスよく配置する

また、重しとなる土のうの設置場所も非常に重要です!

飛散を防ぐためにも、端や中央部バランスよく土のう袋を配置することで風によるバタつきやズレを防止できます。

飛散を防ぐためにも、端や中央部バランスよく土のう袋を配置することで風によるバタつきやズレを防止できます。

また、滑りやすい場所では、滑り止めシートなどを併用するのも効果的です。

point3:強風に耐えられる固定を行う!

ブルーシートが飛散してしまう原因となるのが、やはり「風」です。

たとえば、作業時には無風に近い状態だっただけで、いざ強風が吹けば飛散してしまう可能性もあります。

突発的な強風にも耐えられるよう、固定は強固に行っておくに越したことはありません!

短期間の応急処置であっても、必ずシートを数カ所にわたってしっかりと固定することを心がけましょう。

たとえば、作業時には無風に近い状態だっただけで、いざ強風が吹けば飛散してしまう可能性もあります。

突発的な強風にも耐えられるよう、固定は強固に行っておくに越したことはありません!

短期間の応急処置であっても、必ずシートを数カ所にわたってしっかりと固定することを心がけましょう。

屋根に設置したブルーシートはどれくらい持つ?

「屋根に設置したブルーシートはどれくらい持つの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか?

まず、一般的な#3000のブルーシートの耐用年数は約1年程度と言われていますが、屋根の上は常に雨風や紫外線が降り注ぐ場所でありブルーシートの劣化も進行しやすい環境です。

劣化の進行によっては、1年も持たずに穴あきや破れを生じさせてしまう可能性も高いです。

また、厚みが増した「#4000」「#5000」などのブルーシートは耐久性も大きく向上しており、耐用年数も2年以上~とされています。

しかし、厚みが増した分重量は重くなるため作業性が悪く、そもそもブルーシートによる応急処置を施した状態で長期間放置する事はおすすめ出来ません!

ブルーシートによる応急処置は、あくまで一時的な対策という点は念頭においておきましょう。

まず、一般的な#3000のブルーシートの耐用年数は約1年程度と言われていますが、屋根の上は常に雨風や紫外線が降り注ぐ場所でありブルーシートの劣化も進行しやすい環境です。

劣化の進行によっては、1年も持たずに穴あきや破れを生じさせてしまう可能性も高いです。

また、厚みが増した「#4000」「#5000」などのブルーシートは耐久性も大きく向上しており、耐用年数も2年以上~とされています。

しかし、厚みが増した分重量は重くなるため作業性が悪く、そもそもブルーシートによる応急処置を施した状態で長期間放置する事はおすすめ出来ません!

ブルーシートによる応急処置は、あくまで一時的な対策という点は念頭においておきましょう。

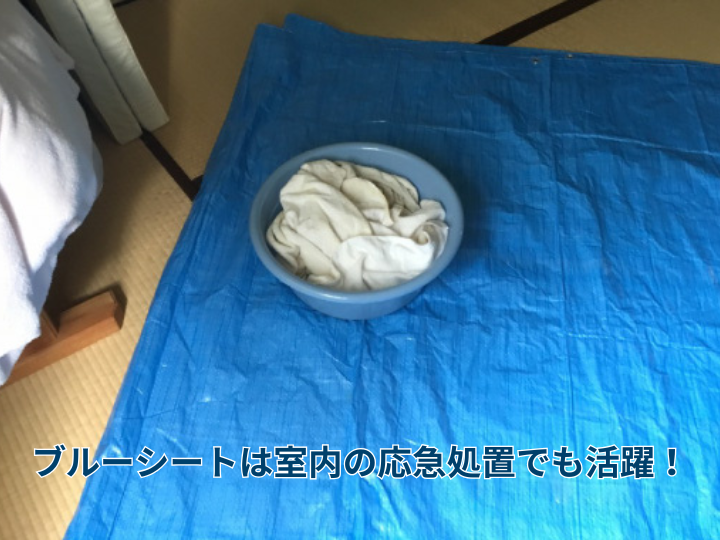

室内でも活躍!ブルーシートによる屋内の応急処置方法

ブルーシートが活躍するのは、屋外の応急処置だけではありません!

天井から雨漏りが発生している際、ブルーシートを広げた上にバケツを置けば広い範囲で浸水被害を低減する事が出来ます。

また、浸水被害箇所に移動が難しい家具や家電がある場合も、ブルーシートを被せる事で一時的にやり過ごす事が出来ます。

屋根の上にブルーシートを設置することで浸水の「入口」を塞ぐことは、雨漏りの応急処置として非常に効果的ですが大きな危険が伴うリスクがあります!

浸水の「出口」となる屋内で応急処置を行い、被害を減らしてやり過ごすことも非常に大切でありおすすめの選択肢です。

天井から雨漏りが発生している際、ブルーシートを広げた上にバケツを置けば広い範囲で浸水被害を低減する事が出来ます。

また、浸水被害箇所に移動が難しい家具や家電がある場合も、ブルーシートを被せる事で一時的にやり過ごす事が出来ます。

屋根の上にブルーシートを設置することで浸水の「入口」を塞ぐことは、雨漏りの応急処置として非常に効果的ですが大きな危険が伴うリスクがあります!

浸水の「出口」となる屋内で応急処置を行い、被害を減らしてやり過ごすことも非常に大切でありおすすめの選択肢です。

ご自身で屋根の応急処置を行う前に「雨漏り専門赤外線・非破壊検査.com」へご相談ください!

今回は、ブルーシートを活用した応急処置について解説させていただきました!

防水性の高いブルーシートを屋根の上に設置する事は、一時的に屋根からの浸水を防ぐ上で非常に高い効果を発揮します。

しかし、一方で応急処置に適したブルーシートや脚立、土のうなど必要な道具は非常に多く、しっかりとした安全対策を施したとしてもその作業は非常に危険で過酷です。

もし、ご自身で屋根の上の応急処置をご検討されている方がおられましたら、ぜひ「雨漏り専門赤外線・非破壊検査.com」へご相談ください!

現地調査にお伺いをさせて頂いた上で、最適な対応・施工方法をご提案させていただきます。

防水性の高いブルーシートを屋根の上に設置する事は、一時的に屋根からの浸水を防ぐ上で非常に高い効果を発揮します。

しかし、一方で応急処置に適したブルーシートや脚立、土のうなど必要な道具は非常に多く、しっかりとした安全対策を施したとしてもその作業は非常に危険で過酷です。

もし、ご自身で屋根の上の応急処置をご検討されている方がおられましたら、ぜひ「雨漏り専門赤外線・非破壊検査.com」へご相談ください!

現地調査にお伺いをさせて頂いた上で、最適な対応・施工方法をご提案させていただきます。