工事のきっかけ

今回の工事のきっかけは、「出窓の縁から雨水が漏れているようなので点検をお願いしたい。雨が降るたびに雨漏りが発生して困っている」とのお問合せをいただいたことでした!

ちょうど現場近くにいたため、迅速に調査にお伺いすることができました。

お客様のお話によると、これまでに雨漏り修理を複数回実施したものの、雨漏りが解消されず、雨が降るたびに不安な日々を過ごされていたとのことでした。

そこで、原因となる箇所を正確に突き止めるため、最初のステップとして散水試験を実施することとなりました!

散水試験で原因を特定し、雨漏りを解消するための工事を行わせていただきましたので、その様子をご紹介いたします!

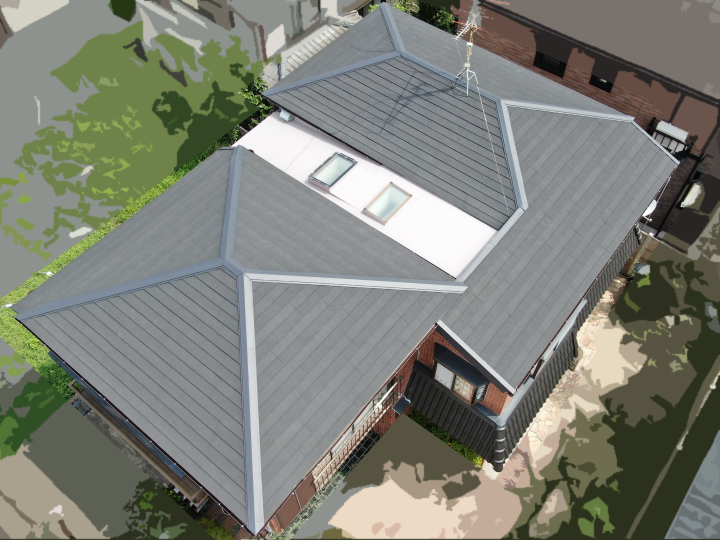

現状を把握すべく、まずは現地調査を行っていきます。

雨漏りが発生しているのは、1階リビングの隅に位置する柱の外側部分です。

お客様からは、

他の箇所には問題がなく、その部分からじわじわと雨水がしみ出してくるとお聞きしました。ちょうど、レースのカーテンがかかっている付近から雨漏りが確認されるとのことです。

外側からも状況を見ていきます!

雨漏りが発生している箇所は、丸で囲んである柱の部分です。

この柱の外側には出窓の屋根があり、その上には2階のバルコニーが設置されています。出窓の外観を確認したところ、特に目立った損傷や異常は見受けられませんでした。

複雑な構造になっている壁の部分で、以前の外壁塗装時に使用された養生用のビニールが剥がれていました。

この養生ビニールは、以前外壁工事を担当した業者さんが養生として取り付けたものだそうです。

ただし、このビニールを掛けた状態で雨が降った際にも雨漏りが発生しているとのことから、この

箇所が直接の原因ではない可能性が高いと判断できます。

散水試験は、雨漏りの原因を突き止めるために欠かせない調査方法です。この方法では、特別な機材は必要なく、お客様宅の水道を利用して行います。ホースを使用して、雨水が侵入している可能性が高い箇所に水をかけることで、漏水箇所を特定することができます!

通常の雨天時には建物全体に均一に雨が降り注ぐため、特定の原因箇所を見つけるのが困難になります。そのため、散水試験では一つ一つの箇所に絞って、重点的に確認することが重要です。

今回の試験では、バルコニーの床とサイディングの接合部に水をかけ、その水が出窓部分に影響を及ぼすかどうかを確認します!

水をかけて10秒ほど経った頃、室内で確認していたスタッフから「

水が出てきました!」との報告がありました。

その後、水を止めると少し時間をおいて雨漏りも収まりました。このことから、

水をかけたこの箇所が直接の原因となっており、漏水箇所と原因が密接に関連していることが確認できました。

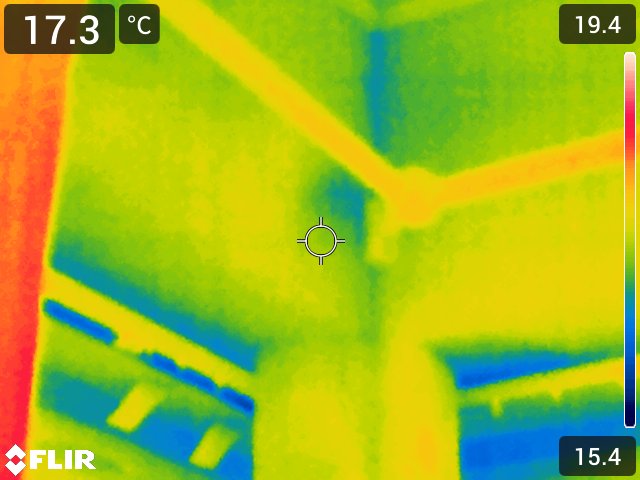

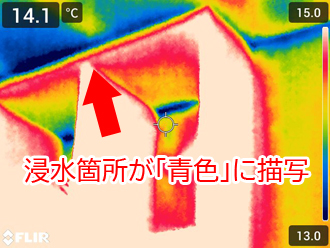

赤外線カメラを使うことで、雨水がどのように染みて、どれぐらいの範囲で雨漏りが起きてしまっているのかを調べることができます。

こちらは雨漏りが起きている部分を撮影した画像ですが、通常の写真と、赤外線カメラで撮影した熱画像を見比べることで、

肉眼では確認できない異常が一目瞭然になります!

上の画像では、カーテンレール付近が真っ青になっています。

普段からこの辺りに雨水が染み出してしまっているようです。

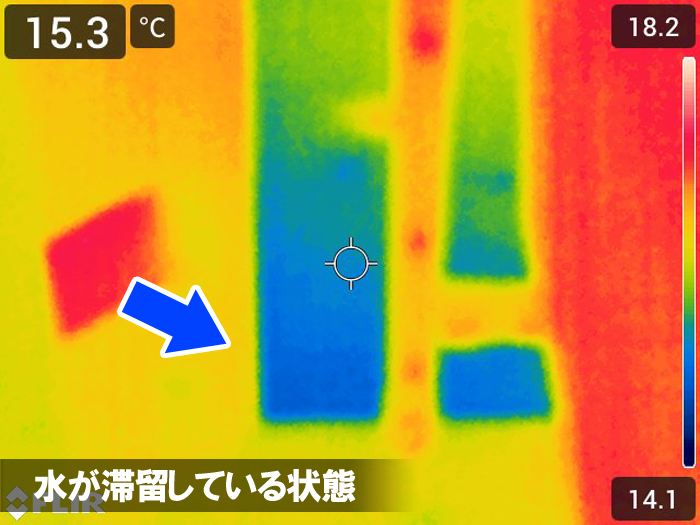

先ほどの散水検査の際に水が漏れ出てきた部分が青く表示されていますね。この不自然な低温は、ここに水が滞留しているという状態を表しています。

バルコニーの取り合い部分から浸入してきた水が、すぐ下の階のお部屋に漏れ出てきてしまっているということがわかりました!

原因が明確になったため、次の工程として雨漏りを防ぐ修繕工事を進めます。

今回は、バルコニーの状態を考慮し、壁の接合部分を補修した上で防水工事を実施することとなりました!

それでは、防水工事を始めていきます!

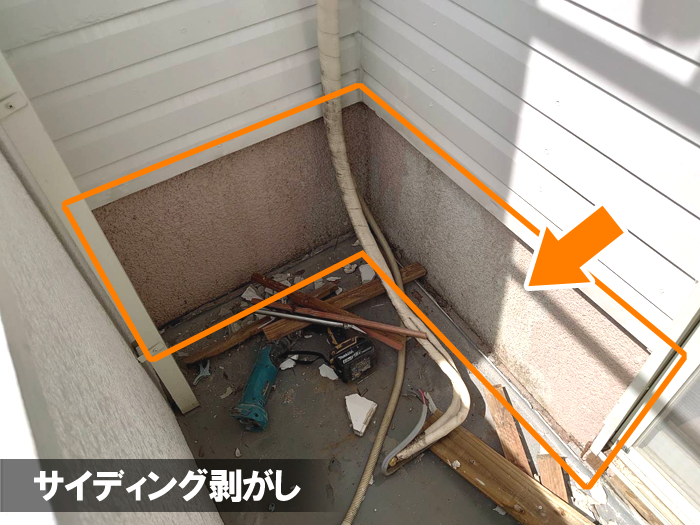

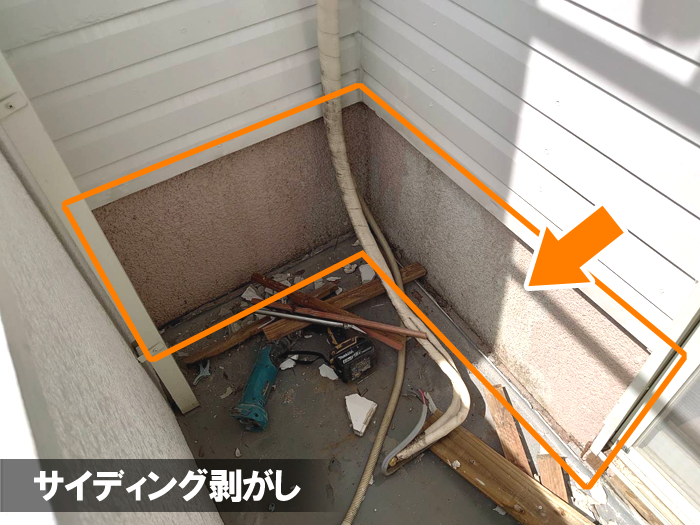

まず、防水層を確実に形成するため、サイディングの下部を一部取り外し、もともとのモルタル外壁を露出させます。

現在、防水層が切れているため、

サイディングの隙間から侵入した雨水が防水層の下へ回り込みむことで雨漏りが発生している状態です。

今回の工事では、床部分と立ち上がり部分の防水層をしっかり構築し、雨水の侵入を完全に防ぐことを目指します!

また、壁際部分の不要な防水材を取り除き、表面を平らに整えます。

防水層への影響を最小限に抑えるため、持ち上がった防水材の端を適切にカットし、下地処理を丁寧に進めていきます。

下地処理が完了したため、防水工事を開始します!

まず、床の防水層には汚れが付着しているため、これを丁寧に清掃し、汚れをしっかりと取り除きます。

清掃後には

プライマーを塗布します。既存の防水層の上に新しい防水材を直接施工すると、密着性が低下する恐れがあるため、プライマーの塗布は欠かせない工程です。

次に、角部分のシーリング作業を行います。モルタルと床の防水層の間に隙間が見られるため、コーキング材を充填し、この

隙間をしっかりと埋めて防水性を確保します。

これで端部のシーリング作業が完了しました。

床と壁の接合部にあった隙間をしっかりと埋めましたので、

防水層が途切れることなく一体化し、十分な防水性能を発揮できる状態になりました!

今回の防水工事では、

床と壁を一体化した防水層を形成します。

ただし、木造住宅は建物の動きが大きいため、防水層が切れるのを防ぐために端部には

補強クロスを使用し、強度を高める対策を行います。

サイディングを取り外した部分については、すべて防水層を立ち上げ、その箇所に補強クロスを貼り付けます。その上から防水材を塗り込むことで、しっかりとした防水層を構築します。

補強クロスの有無で防水層の耐久性に大きな差が生じるため、必要な箇所には確実に補強を施していきます!

今回採用するのは、

ウレタン塗膜防水工法です。

ウレタン防水は、

液状の防水材を塗布して防水層を形成する方法で、

約50年以上の実績を持つ信頼性の高い工法です。

この工法の最大の特徴は、継ぎ目ができないため、水漏れのリスクを大幅に低減できる点にあります。また、凹凸がある部位や複雑な形状の場所にも柔軟に対応できるのが大きなメリットです。

施工性に優れており、職人の手で防水材を均一に塗り広げることで、表面にムラが出にくく、安定した厚みの防水層を作り出すことが可能です。その結果、高い耐久性を備えた仕上がりが得られます!

このように、ウレタン塗膜防水はさまざまな建物や環境に適用できる万能な防水工法です♪

準備が整ったので、いよいよウレタン防水材の塗布作業を開始します!

ウレタン防水は基本的に

2層塗りが標準です。

まず、1層目の塗布作業を行い、防水層の基盤を形成します。この1回目の塗布は、ブルーに仕上がり、防水層の初期段階を構築します。

塗布後はしっかりと乾燥させる必要があり、気温や湿度に応じた適切な乾燥時間を確保した後、次の工程へ進みます。

次に、ウレタン防水材の2回目の塗布を行います。

1層目でも防水効果は得られますが、

2層目を追加することで防水層の厚みと耐久性がさらに向上します。施工基準を守りながら、丁寧に作業を進めていきます。

ウレタン防水の2層目の塗布が完了しました。これで防水層は完成し、雨水の侵入を防ぐ状態となりました。

ただし、このままでは防水層の劣化が進みやすいため、仕上げの保護作業が必要です。次の工程で、耐久性を高める仕上げを行っていきます!

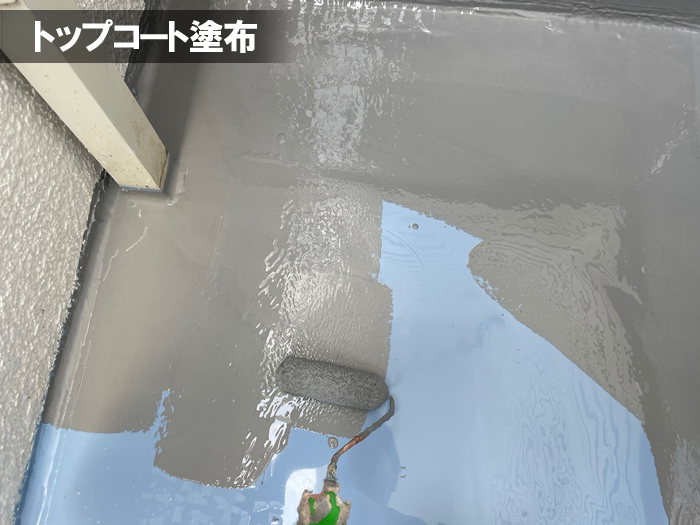

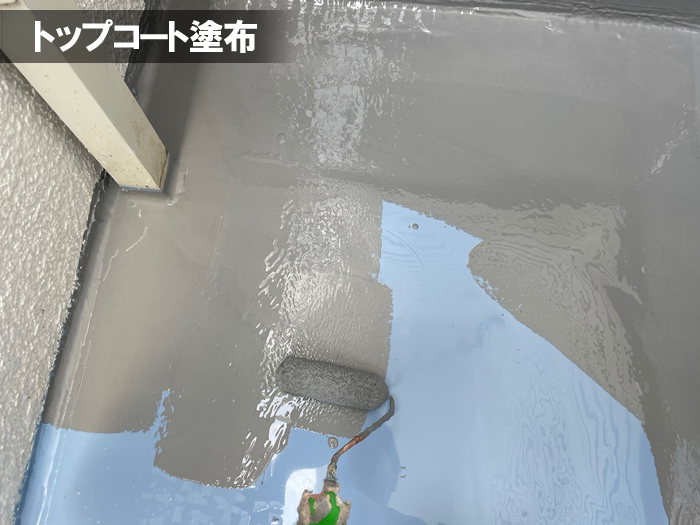

保護材のトップコートを塗布し、防水工事が完了です!

防水層が露出した状態では、紫外線や外部環境の影響で劣化が進行してしまいます…。

この劣化を防ぐために使用されるのが、保護材である

トップコートです!

防水工事の仕上げとして塗布され、グレーや緑色で仕上がるのが一般的です。トップコートを塗布することで、防水層を紫外線や摩耗から保護し、長期間にわたり性能を維持することができますよ♪

防水工事が無事完了しました!

雨漏りの原因となっていた箇所を根本から修繕し、切れていた防水層を一体化させたことで、安心してお過ごしいただける状態になりました。

定期的なトップコートでのメンテナンスで寿命を延ばせます

工事後も、トップコートを定期的に塗り直すことで、防水層の劣化を遅らせることが可能

工事後も、トップコートを定期的に塗り直すことで、防水層の劣化を遅らせることが可能です。

外壁塗装やその他の外装工事とあわせてトップコートの塗布を行うことで、より効果的な保護が期待できます。

今回のウレタン防水工事では、

外壁の撤去や

下地処理を含めた施工を

税込300,000円で行いました。工事の内容や規模によって費用は異なりますので、ぜひお気軽にご相談ください!

もう一つの雨漏りの原因は、雨樋の詰まりにありました

もう一つの雨漏りの原因は、雨樋の詰まりにありました。

バルコニーの床を流れる雨水が正常に排水されず、飾り桝の部分から水があふれる状態になっていました。

竪樋のどこかで詰まりが発生していると考えられるため、今回は竪樋も含めて交換作業を行います!

まず、バルコニーの床から流れ込む雨水を受ける飾り桝を撤去しました。

飾り桝は軒天部分に取り付けられており、プレートで固定されています。取り外す際は、爪を一つ一つ外しながら慎重に作業を進め、きれいに取り外しました。

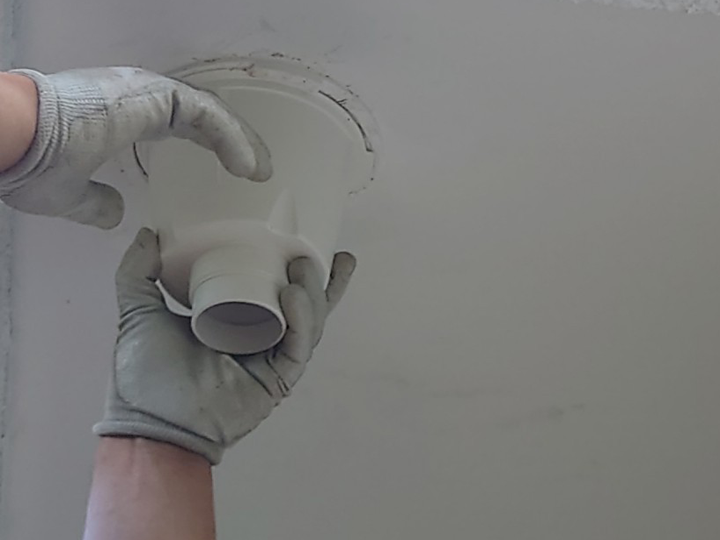

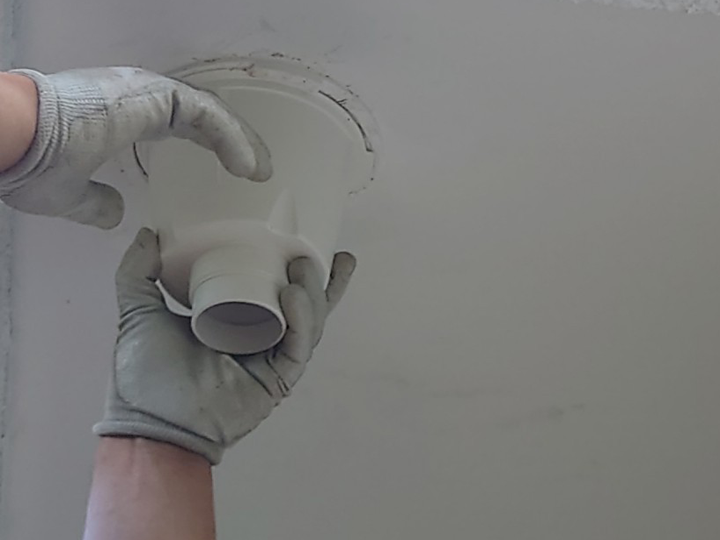

以前の防水工事で使用された防水材が詰まっていました!

飾り桝を取り外すと、内部に水が溜まっていることが分かりました。飾り桝の先にはエルボーと呼ばれる曲がった竪樋が接続されていますが、このエルボー部分が完全に詰まっていました。

詰まっていたのは、

以前の防水工事で使用されたウレタン防水材です。

防水工事の際にウレタンが床から排水口に流れ込み、そのまま竪樋のエルボー部分で固まって詰まってしまったようです。

隙間が少しだけ空いていたため、少量の雨水はゆっくりと流れていたものの、大雨の際には排水が追いつかず、雨水が室内に漏れ出す原因となっていました。

飾り桝を外した箇所では、上から続く配水管の内側にウレタンが付着しているのが確認できました。この防水材が排水機能を妨げ、雨漏りの直接的な原因となっていたんですね…。

詰まりが完全に除去できないため、飾り桝と竪樋を新しいものに交換する対応を行います。この作業により、スムーズな排水を確保し、再発を防止します!

まずは既存の物を取り外していきます。

軒天に固定されていたプレートですが、ほとんどビスが効いていない状態でした。そのため、位置を少し変更し、新しいプレートをしっかりと固定しました。

次に、詰まりのない新しい飾り桝を取り付けます。この飾り桝を設置後、竪樋を接続して排水経路を整えました。

雨漏りの原因となっていた配水管を新しいものに交換し、詰まりを完全に解消しました。

バルコニーの排水部分、飾り桝、そして竪樋を地面の配水管との接続箇所まで新しく交換したことで、排水の問題が根本から解決されました!

私たち、雨漏り専門赤外線・非破壊検査.comでは、雨漏りの原因をしっかりと特定してから雨漏り修理を行います。そのため、雨漏りを確実に止めることができます!

雨漏り専門赤外線・非破壊検査.comにご依頼いただくことで、

「せっかく工事をしてもらったのに雨漏りが止まらない」

このようなトラブルを防ぐことが可能です。

雨漏りの確実な原因追究と解決をお求めの方は、ぜひ雨漏り専門赤外線・非破壊検査.comにお任せください!

同じ地域の施工事例