雨樋から雨漏りが発生する原因とは?必要となる修理の方法や業者選びのポイント!

また、「どうせ地面に落ちるのだから...」と考え、そうした症状を放置される方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、雨樋で発生する雨漏りは住宅や生活に大きな悪影響を及ぼすため、実際の場合被害の放置はおすすめできません!

この記事では、雨樋から発生する雨漏り被害の原因や悪影響をはじめ、修理方法から火災保険の適用についてまで詳しく解説いたします。

目次 【表示】 【非表示】

- 〇雨樋の役割と重要性とは

- 〇雨樋の水漏れが発生する主な原因

- -①詰まり

- -②経年劣化による雨樋の劣化

- -③自然災害(降雪・降雹・強風)

- -④施工不良

- 〇放置するとどうなる?雨樋の水漏れによるリスク

- -①建物の基礎・外壁の劣化

- -②騒音被害

- -③ご近所トラブルの原因

- 〇雨樋の修理方法

- -1. 雨樋の清掃

- -2. 雨樋の部分的な補修・交換

- -3. 雨樋の全交換

- 〇「部分補修(交換)」と「全交換」...どちらを選ぶ?

- 〇雨樋の雨漏りはDIYで修理できる?

- 〇雨樋の水漏れを防ぐ定期的なメンテナンス方法・ポイント

- -①定期的な清掃

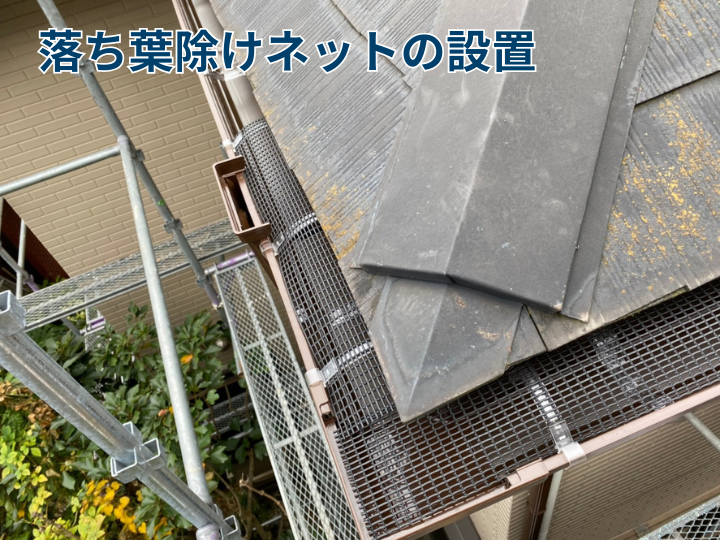

- -②落ち葉防止ネットの設置

- -③雨樋に使用されている材質の寿命を知っておく

- 〇雨樋の雨漏り修理に火災保険は適用できる?

- -火災保険で補償されるケース

- -火災保険を狙った「悪徳業者」にも注意!

- 〇信頼できる業者を見極める方法

- 〇まとめ

雨樋の役割と重要性とは

屋根に降った雨水を集め、適切に地面へと排水する非常に重要な役割を担っています!

しかし、その一方で雨樋は紫外線や雨風など、自然環境の影響を強く受けやすい場所でもあります。

劣化や自然災害によって不具合が生じた雨樋は、雨漏り被害を招いてしまいます!

雨樋の水漏れが発生する主な原因

以下に、雨漏り被害のよくある要因を詳しくご紹介いたします。

①詰まり

それらは雨水のスムーズな流れを阻害し、最終的には溢れ(オーバーフロー)による雨漏りを招いてしまいます。

・お住まいの近くに木々が生い茂る環境(学校・公園)がある

・ご自宅の敷地内に背の高い樹木がある

上記の様なケースでは、特に落葉シーズンに雨樋の詰まりを招くリスクが大きくなります。

また、雨樋に鳥の巣が作られてしまうケースも多いのですが、その一方で鳥獣保護法により「現在鳥が住んでいる場合には撤去する事が出来ない」と定められてます。

そのため、ご自分で無理に撤去は行わず、まずは私達「雨漏り専門赤外線・非破壊検査.com」へご相談いただければと思います。

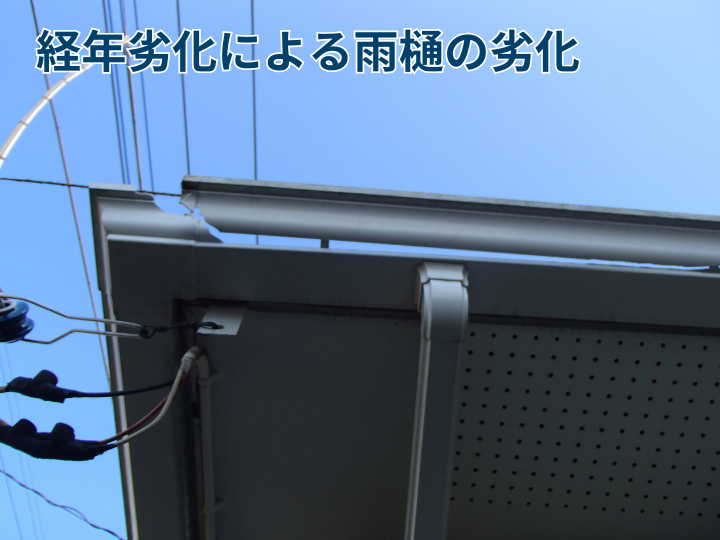

②経年劣化による雨樋の劣化

プラスチック製であれば弾性・強度を失う事によるひび割れ、金属製であれば錆びの広がりによる穴あきなど、雨漏り被害を招くリスクは大きくなってしまいます。

屋根の上は、雨風や紫外線が常に降り注ぐ過酷な環境です!

そうした影響を常に受け続ける雨樋は劣化が進行しやすいため注意しましょう。

③自然災害(降雪・降雹・強風)

例えば、

◆屋根からの落雪による雨樋の歪み(降雪)

◆大粒の雹がぶつかることによる雨樋の穴あき・破損(降雹)

◆強風による破損・飛散(台風)

などは雨漏りのよくある破損原因であり、直接的な雨漏り被害のリスクです。

そうした中、自然災害で発生した住宅被害であれば、「火災保険」が適用される可能性があります。

火災保険を適用した雨樋修理については後ほど詳しくご紹介させていただきますので、そちらもぜひご覧ください。

④施工不良

「工事をしたばかりなのに雨漏りが発生してしまった...」というケースでは特にその可能性が高いため、まずは施工業者に連絡をしてみることをおすすめいたします。

放置するとどうなる?雨樋の水漏れによるリスク

しかし、たとえ外で起きている雨漏りでもその影響は想像以上に大きく、予期せぬ被害・出費を招く原因となります。

そこで、次に雨樋からの水漏れを放置するリスクについて詳しくご紹介いたします。

①建物の基礎・外壁の劣化

そのため、雨樋からの浸水を長く放置してしまった場合、単に雨樋を修繕するだけでは済まないケースも多いです。

被害の拡大と併せて予期せぬ出費を抑えるためにも、雨樋からの雨漏りは早期に対応されることをおすすめいたします。

②騒音被害

雨量次第では結構な大きさになるため、日常生活における大きなストレスとなってしまいます。

特に、夜に発生した場合には眠れないほどの大きさになる事もあり、不眠症などの健康被害にも繋がります。

後述の「ご近所トラブル」を招いてしまう原因にもなりますので、注意しましょう。

③ご近所トラブルの原因

そのようなケースはご近所トラブルはもちろん、最悪の場合には損害賠償に発展してしまう可能性もあります。

早急な雨漏り修理はご自分のみならず、近隣住民との良好な関係を保つためにも非常に大切です。

雨樋の修理方法

雨漏りが発生している雨樋の修理方法は様々ですが、一般的には下記の修理方法が挙げられます。

・雨樋の清掃

・雨樋の部分的な補修・交換

・雨樋の全交換

それぞれ、以下に詳しくご紹介させていただきます。

1.雨樋の清掃

軒樋や集水器に滞留した落ち葉やごみを取り除くことで、雨樋の排水性を回復させることが出来ます。

ただし、鳥の巣が作られてしまっているケースでは、鳥獣保護法の観点から対応が難しくなってしまうケースもあります。

まずは、ご相談いただければと思います。

2.雨樋の部分的な補修・交換

部分的な補修や部分的なパーツ交換のみで対応出来れば、費用を抑えて雨漏りを解決する事が可能です!

しかし、その一方で劣化症状が部分的にでも発生しているということは、雨樋全体の劣化が進行している可能性が高い状態とも言えます。

部分修理では根本的な解決にならない場合があり、再発のリスクを考えると雨樋全体を交換してしまった方法がコストパフォーマンスに優れる修理となる場合もありますので注意が必要です。

3.雨樋の全交換

発生している雨樋の問題を全て解決出来る上、耐久性や排水性も回復できる事から将来的にも安心できます!

また、建物や取り付け部の状態にもよりますが、この機会にとこれまでとは違う材質・形状の雨樋へ変更する事も可能です。

一方、部分的な修理や交換と比べると、やはり工事費用は大きくなってしましまいます。

また、特に2F以上の建物では足場も必要となり、その仮設費用も追加で必要です。

「部分補修(交換)」と「全交換」...どちらを選ぶ?

雨樋工事をご検討されている方の中には、【部分補修(交換)】と【全交換】で迷っている方もいらっしゃると思います。

〇部分補修(交換)

メリット:施工費用を抑えられる

デメリット:雨樋の状態によっては将来的に再発のリスクがある

〇全交換

メリット:雨樋全体を新品に出来る

デメリット:施工コストが大きい

上記の様にどちら修理方法もメリット・デメリットがあるため、一概にどちらの施工方法が優れているとは言えません。

そこで、もし雨樋の修理方法に迷われている方がおられましたら、ぜひ「雨漏り専門赤外線・非破壊検査.com」へご相談ください。

現在の状態やお客様のご要望をお聞きした上、最適な施工方法をご提案させて頂きます。

複数パターンのお見積もりを作成させて頂くことも可能ですので、じっくりと比較・ご検討ください!

雨樋の雨漏りはDIYで修理できる?

ですが、雨漏り専門赤外線・非破壊検査.comでは、DIYによる雨樋の修理をおすすめしておりません!

まず、雨樋が設置されている場所は高く、修理には高所作業が必要となります。

DIYではしっかりとした安全対策を取ることは難しく、転落などの重大事故を招いてしまうリスクが大きくなります。

また、たとえ部分的な修繕が上手くいったとしても、雨樋全体の劣化が進行していれば将来的に別の場所で不具合が生じてしまう可能性もあります。

しっかりとした調査を行った上、状態に合わせたベストな施工を安全に行えることも施工業者へ依頼する事の大きなメリットです!

雨樋に関するお困りごとも、ぜひ雨漏り専門赤外線・非破壊検査.comにお任せください。

雨樋の水漏れを防ぐ定期的なメンテナンス方法・ポイント

定期的なメンテナンスには費用や手間が掛かりますが、その一方で水漏れ被害は住宅に大きな悪影響を及ぼします。

被害の大きさに比例して修繕費用も高額になるため、そのリスクを抑えるための日々のメンテナンスをしっかりと行っていく方がコストパフォーマンスに優れるとも考えられます。

次に、雨樋の水漏れ被害を防ぐメンテナンス方法やポイントについて下記にご紹介いたします。

①定期的な清掃

季節の変わり目などを目安に掃除をしてくことでゴミや汚れが詰まることを防ぎ、雨水の流れをスムーズに保つことができます。

特に秋になると落ち葉が大量に舞い落ちるため、雨樋にそれらが滞留してしまうリスクも大きくなります。

できれば春と秋の季節、年に2回を目安に清掃を行いましょう。

②落ち葉防止ネットの設置

ネット状の部材を雨樋に設置することで、雨水の排水性を損なわずにゴミや葉が直接入り込むのを防ぐことが出来ます。

ただし、樹木の種類には「広葉樹」「針葉樹」という種類があり、松やスギなどの針葉樹は細長い葉っぱが生い茂ります。

そうした針葉樹葉っぱはネットを通り抜けてしまう事も多く、対策による効果が想定よりも得られない可能性がありますので注意しましょう。

③雨樋に使用されている材質の寿命を知っておく

そこで、将来的なメンテナンス計画を立てやすくするためにも、ご自宅の雨樋に使用されている材質やその寿命を知っておく事が大切です。

例えば、プラスチック製(塩ビ)の雨樋の耐用年数は約20年程度とされており、そうした時期を迎えた雨樋は交換の時期に来ていると言えます。

「雨樋全体が劣化しているため、部分的な交換ではなく全面交換にしよう!」と判断できる材料にもなりますので、しっかりと把握しておきましょう。

雨樋に使用される材質と耐用年数の目安

下記は、雨樋に使用される材料と耐用年数の目安表です。

ぜひ、参考にして見て下さいね。

| 雨樋に使用される材料 | 耐用年数の目安 |

|---|---|

| 塩化ビニール(塩ビ) | 15〜25年 |

| ガルバリウム鋼板 | 20〜40年 |

| アルミ | 30〜50年 |

| ステンレス | 約30年程度 |

| 銅 | 30〜50年以上 |

雨樋の雨漏り修理に火災保険は適用できる?

そのため、自然災害による被害で雨樋が損傷している場合には、その修理に火災保険が活用できるかもしれません。

火災保険で補償されるケース

・降雹:雨樋の穴あきや破損

・降雪:屋根からの落雪による雨樋の破損や歪み

・台風や強風:雨樋の破損や外れ

上記の様なケースが考えられます。

いずれも自然災害による被害であり、保険会社の審査によって保険の適用が認められる可能性が高いです。

一方、火災保険は原則的に劣化進行による破損は保証の対象外となります!

また、申請期限は被害の発生日から3年以内となりますので、火災保険を使用した工事をご検討されている場合には早期に対応しましょう。

火災保険を狙った「悪徳業者」にも注意!

特に、「雨漏り修理に火災保険が必ず適用できます!」と言う業者は信用しないようにしましょう。

保険の適用可否を判断するのはあくまで保険会社であり、施工業者ではありません。

上記の様なセリフは工事契約を結びたい悪徳業者の常套手段ですので、契約するのは避けましょう。

また、中には「虚偽の情報を保険会社へ伝えて保険を適用させましょう」と持ち掛ける悪徳業者もいますが、そうした行為は犯罪です。

悪徳業者が悪い事はもちろんですが、それに加担したと判断されかねません!

トラブルを防ぐためにも、毅然とした態度で断りましょう。

悪徳業者を判断するチェックポイント!

・火災保険が必ず適用できると言い切る

・保険会社へ虚偽の報告を持ちかける

・工事の緊急性を過度に煽る

・施工業者の住所や連絡先が不明

・見積もりが曖昧で不明瞭

上記の様な施工業者は、悪徳業者である可能性があります。

少しでもおかしいと感じたら、依頼するのは避けましょう。

信頼できる業者を見極める方法

雨樋の修理を依頼する際は、信頼できる業者を選ぶことが非常に重要です。

では、どのようにして信頼できる業者を見極めれば良いのでしょうか?

信頼できる業者を見つけるためには、まず「実績」と「評判」を確認することが大切です。

業者のHPで過去の施工実績をチェックしてみましょう。お客様の声などが掲載されていれば顧客の満足度も確認できます!

また、実際に調査を依頼した際には担当者の対応や提案力、見積もりが詳細に作成されているか?も大きなポイントです!

さらに、施工費用の妥当性もチェックしたいところですが、そもそも修理に掛かる施工費用の相場をご存じない方も多いと思いのではないでしょうか。

そうした場合は、複数の業者に見積もり作成を依頼する「相見積り」をしてみましょう。

それぞれの見積金額を比較する事で、工事費用の相場や妥当性を知ることが出来ます。

ただし、信頼できる業者に依頼するためには、工事費用だけではなくトータル面で判断する事が大切となりますので注意しましょう。

まとめ

雨樋から発生する雨漏りは住宅や生活面においても大きな影響を及ぼしますので、早期に対応しましょう。

「雨漏り専門赤外線・非破壊検査.com」は雨樋の修理・交換対応まで、幅広くご対応可能です!

雨樋のお困りごとやご不安がございましたら、ぜひお気軽にご相談くださいね。