工事のきっかけ

町田市西成瀬のお客様より「1階が店舗で、昨年からその天井部分に雨漏りが発生している。上の階はルーフバルコニーになっており、3年前に外壁塗装を行った。天井のダウンライトから天井裏が見える状態で、強い雨風の時に雨漏りが起こる」といった内容のお問い合わせをいただきました。

散水試験・赤外線カメラによる調査をおこなったところ、笠木の下から水が漏れていることが確認される状態です。

そのため、今回は最適な施工方法として「笠木下の防水処理工事」を施工させていただくこととなりました。

また、既存の板金笠木は再利用できなかったため、今回はLIXIL製の笠木と手すりが一体になった新しい笠木へと交換いたしました。

腐食部分を修復した上でしっかりと防水処理を施しましたので、交換工事後はお客様にもご安心いただける仕上がりとなりました!

最適な施工方法をご提案するためにも、まずは

雨漏りの原因をしっかりと調査させていただきます。

お客様のお話しでは、強い雨や風があると天井と壁の接続部分から雨水が漏れる事があるとの事でした。

こうした

「特定の状況でのみ発生する雨漏り被害が発生する」ケースでは、その原因を特定する難易度も高くなります。

雨漏りの原因として最も疑わしかったが、バルコニーの笠木部分でした。

発生している部屋の上にルーフバルコニーがあり、そこに設置された笠木からの雨水の浸入は直接的な雨漏りの原因となります。

今回のケースで考えられる雨漏りの原因は複数ありましたが、目視で確認できる明確な箇所は見当たりません。

雨量が多い時や風が強い時に発生する雨漏りを踏まえると、風に吹き込まれている可能性が高いと考えられます。

原因をしっかりと突き止めるためにも、まずは散水試験を実施して雨水の侵入経路を調べていきます!

散水試験とは、雨水が浸水している可能性が高い場所に水を掛けてその浸水状況を調べる方法です。

実際の雨漏り被害を再現できる為、雨漏りの原因を高い精度で特定する事が出来ます!

また、水圧や水を掛ける方向を調整できるため、今回の様に「特定の条件で発生する雨漏り」の調査にも効果的です。

ホースを使用して、笠木部分に散水を行っていきます。

雨漏りの原因が一箇所とは限らないため、疑わしい箇所にはすべて水をかけて確認を行います。

散水試験では、同時に天井裏を確認できると問題の発生箇所を予測しやすくなります。

お住まいには天井に点検口がありませんでしたが、天井に設置されたダウンライトを取り外してそこから天井裏を覗くことが出来ました。

笠木部分に水をかけてしばらくすると、雨水が垂れてきました。

雨漏りの原因は、ここで間違いないようです。

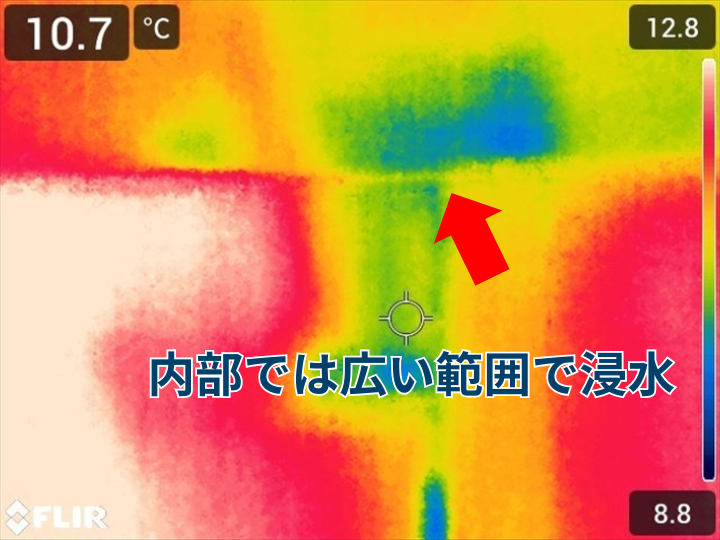

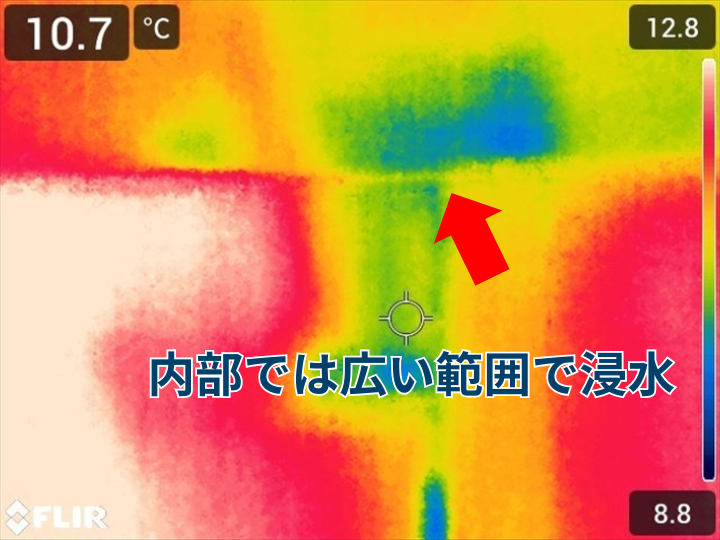

今回は散水試験とあわせ、赤外線カメラによる調査も行わせていただきました。

下記の画像は、室内の雨漏り発生個所を通常のカメラで撮影した写真です。

一見して、何の異常も発生していない様にも見えると思います。

天井や内壁に

「青い部分(温度が低い部分)」が広がっていきました。

一般的に雨水の浸水発生個所は、その水分によって温度が低下する傾向にあります。

つまり、天井や内壁内部では、広い範囲で浸水が生じている事が確認できました。

雨漏りの原因が笠木部分にあることが確認できたため、今回は最適な施工方法として笠木下の防水処理工事をご提案させていただきました。

現在の笠木には手すりが設置されていますが、笠木の上から穴を開けて取り付けられてるため、この部分も雨漏りの原因となりやすい箇所です。

そのため、アルミ製の手すり一体型の笠木へ交換もさせていただきます。

まずは、既存の笠木を撤去していきますが、内部の防水紙や下地は浸水による影響で腐食が進んでいました。

特に手すりが貫通していた部分や角の隙間から雨水が浸入し、劣化した防水紙を通じて下地まで水が染み込んでいたようです。

腐食した下地を新しい下地材に交換し、防水処理を施します。

一般的に笠木の下部の施工は雨水が侵入することを考慮し、その水が壁の内部(下地)にまで回り込まないようにするための防水処理がとても重要です。

屋根下地と同じく常に露出しているわけではありませんが、時間の経過とともに劣化することを想定して対策を講じておくことが必要です。

続いて、アルミ材の加工を行ていきます。

これまで使用されていた笠木は板金を加工して被せる形でしたが、今回はLIXILのアルミ製笠木を採用します。

メーカーから入る部材はおおよその寸法で届きますが、改修工事などでは現場で寸法を調整し、加工を行うことが必要となります。

手すり部分の長さを現場で調整し、カットしていく作業を行います。

今回使用したLIXIL「ベランダバー手すりⅢ」は、笠木と手すりが一体化したデザインを採用しています。

笠木と柱が一体となって取り付けられるため、上からビスで固定する必要がなく、雨水の侵入を防ぎやすい構造です。

今回、原因となった雨漏りのリスクも大きく低下させることが出来ます!

最後は、仕上げとなるコーキング作業を行っていきます。

吹き込みが必要な箇所、笠木が外壁にぶつかっている部分はそのままの状態では浸水を引き起こす隙間となります。

コーキングをしっかりと打ち込み、雨水の浸入を防ぎます!

以上で、笠木交換工事が完工となります。

雨漏りの原因は、笠木下の防水処理を施すことで解決しました!

新しい手すり一体型の笠木を取り付けたことで構造も強固になり、メンテナンス性も向上しています!

また、手すりの高さは元々やや高めだったため、建築基準法を厳守した上で少し低く調整させていただきました。

「雨漏り専門赤外線・非破壊検査.com」は、今回ご紹介させていただいた散水試験・赤外線カメラなど幅広い雨漏り調査方法にご対応可能です。

お住まいの雨漏りに関するお困りごとは、ぜひ「雨漏り専門赤外線・非破壊検査.com」へご相談ください!