工事のきっかけ

お客様より、「アパートの2階の出窓から雨漏りが発生している...」とご相談をいただいた事が工事のきっかけです。

雨が降るたびに雨水が浸入してくるとのことで、「室内の内装工事を進めたいけれど、このままでは雨漏りのせいで工事ができない…」と大変お困りのご様子でした。

調査完了後、最適な施工方法として「出窓板金工事」をご提案し、工事のご契約を頂きました。

今回はお隣との距離が近くはしごをかけられない状態でしたので、安全を考慮して足場を設置させての工事となりました。

既存の出窓屋根の板金を撤去してみたところ、下地はかなり傷んでいる状態でした。

そのため、新しい野地板を施工してしっかりと下地を整えた上で屋根を新しく設置させていただきました。

壁との取り合い部分にはシーリング処理を施し、安心して内装工事に進んでいただける状態になりました!

出窓付近からの雨漏りにお困りと言う事で、まずはその部分を中心に調査をさせて頂きます。

今回は、目視による調査とあわせて

赤外線サーモグラフィカメラによる調査も行わせていただきました。

まずは、目視による調査から行っていきます。

雨漏りが発生しているのは2階部分の出窓部分との事で、屋外側から見ても内部の窓枠部分には浸水被害が確認できる状態でした。

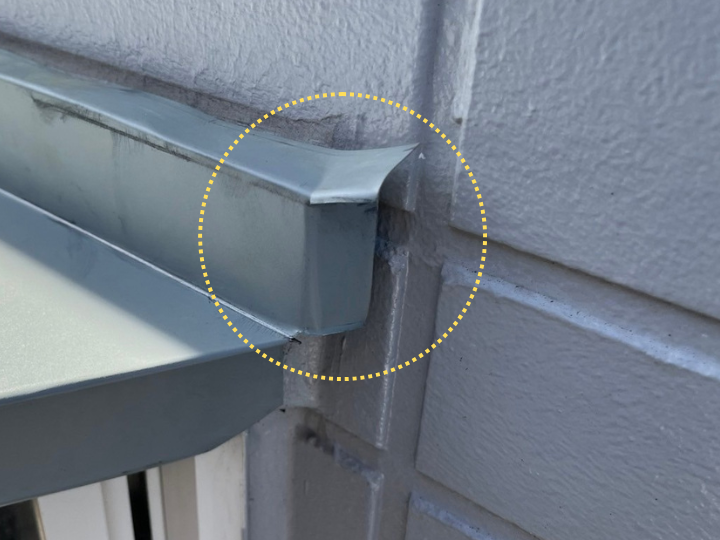

外壁はサイディングが使用されており、出窓の収まりは屋根が刺さるような仕上がりとなっていました。

こうした収まりは新築時には特に問題ありませんが、劣化が進行することで

雨漏りリスクが高くなる傾向にあります!

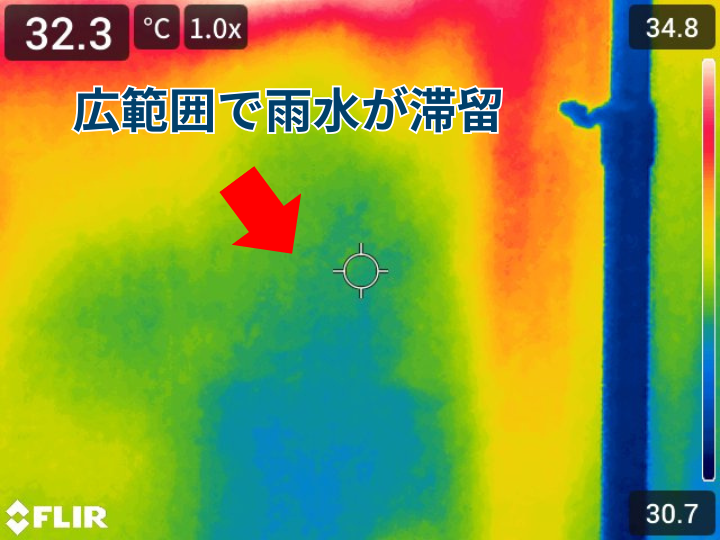

室内側から赤外線サーモグラフィカメラを使用しての調査

続いて、室内側の調査を行います。

窓枠部分の室内クロスは浸水の影響で部分的に剥がれてしまっており、カビの様な黒ずみも確認できました。

こちらは、赤外線サーモグラフィカメラで撮影した画像です。

出窓の下部に位置する内壁はは温度が低い事を示す

「青色」で描写され、雨水が滞留している事が分かります。

見た目以上に内部で浸水が広がっている事が確認できました。

雨漏りの解決のため、今回は出窓上部を下地から造り直す

「板金工事」をご提案させていただき工事のご依頼を承りました!

それでは、出窓板金工事の施工の流れを詳しくご紹介いたします。

まずは、出窓上部を下地である野地板から撤去します。

浸水の影響を受け続けた事で野地板の腐食は進み、ボロボロの状態でした。

また、アルミフレームは特に損傷などなかったものの、べニアが腐食した影響による汚れが多く付着していました。

こちらは、しっかりと清掃をさせていただきます!

続いて、新しい下地(野地板)の新設です!

出窓の形に合うようにカットした木製素材を壁の中に差し込む様に設置していきます。

また、野地板の上にはこちらも新しい防水紙(ルーフィング)を敷設します。

じつは、こうした野地板・防水紙は屋根にも使用されており、その工事方法も同じです。

野地板がしっかりと下地を支え、屋根材と防水紙でしっかりと雨水の浸水を防ぐように仕上げます!

防水紙の設置が完了すれば、次はいよいよ屋根材を設置していきます。

今回は、耐久性・耐腐食性に優れたガルバリウム鋼板を使用させて頂きました。

屋根材の固定に釘やビスを使用しない造りにするため、まずは唐草を軒先部分に設置していきます。

板金素材を唐草に挟みこむように固定する事で、屋根表面に固定跡を作らない仕上がりにする事が出来ます。

このような方法は浸水リスクを抑えた仕上がりにする施工方法として、笠木の板金工事などでも行われています!

壁際の「アゴ」と言われる部分です。

壁との取り合い部分から雨水が浸水しないよう、こちらも板金が被さるように仕上げています。

また、雨水の廻り込みを防止するため、端部には

「跳ね出し」がしっかりと設けられています。

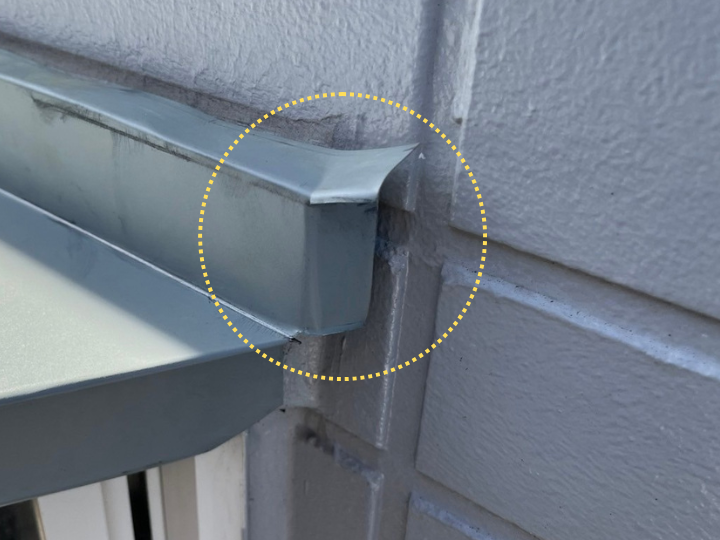

屋根の設置完了後、最後に壁際のシール処理を行っていきます!

壁際から流れてきた雨水が下地に回り込まない様に納めてはいるのですが、やはりシールを打った方が雨水の排水はスムーズです。

将来的な雨漏りリスクを抑えるためにも、手を抜かずに仕上げまでしっかりと行います。

以上で、出窓板金工事の完工となります!

下地から屋根部分を造り直しましたので雨漏りは解決した事はもちろん、浸水リスクも抑えられた仕上がりとなったことでお客様にもお喜びいただけました。

「雨漏り専門赤外線・非破壊検査.com」では、住宅で発生した様々な雨漏り被害の調査~修理まで幅広くご対応です。

ぜひ、

専用フォームやお電話にてお気軽にご相談ください!